Die Villa ten Hompel in Münster – Hauptquartier der Ordnungspolizei und Gestapo

Wer durch die vielen Jahrhunderte den Spuren jüdischen Lebens in Westfalen folgt, im Herzogtum, im Königreich, in der preußischen Provinz, entdeckt große Verbundenheit mit dieser Heimat – und die Lebendigkeit der jüdischen Emanzipation. Wer nach der Weimarer Republik in Dörfern und kleinen Städten den Spuren jüdischen Lebens folgt, entdeckt den brutalen und grausamen Bruch jüdischen Lebens und wie Deutsche ihre eigene Heimat aller Vielfalt beraubten. Alle wussten, alle schauten zu und die meisten profitierten von Mord und Raub, Vertreibung und Arisierung: Opa war kein Nazi, aber woher kommt das beste Geschirr?

1933 lebten in Westfalen-Lippe ungefähr neunzehntausend jüdische Deutsche, bis 1939 verlässt die Hälfte ihre Heimat. Sie flüchten, emigrieren. Anfang Dezember 1941 beginnen die Deportationen nach Osten, nach Riga, Izbica, Lodz und Minsk, ab 1942 auch nach Theresienstadt und Auschwitz-Birkenau. Jede Möglichkeit zu fliehen, auszuwandern oder zu einer Gegenwart ist versperrt. Nutznießer der Deportationen sind Nazis, Familien mit Beziehungen, Ausgebombte, arische Deutsche, die Wohnungen, Häuser, Möbel erhalten. Westfalen-Lippe wird ‚judenrein‘ wie alle Landstriche und Länder, in denen die Deutschen ihre Kriege gegen die Bevölkerungen, Untermenschen, Juden führen.

1933 lebten in Westfalen-Lippe ungefähr neunzehntausend jüdische Deutsche, bis 1939 verlässt die Hälfte ihre Heimat. Sie flüchten, emigrieren. Anfang Dezember 1941 beginnen die Deportationen nach Osten, nach Riga, Izbica, Lodz und Minsk, ab 1942 auch nach Theresienstadt und Auschwitz-Birkenau. Jede Möglichkeit zu fliehen, auszuwandern oder zu einer Gegenwart ist versperrt. Nutznießer der Deportationen sind Nazis, Familien mit Beziehungen, Ausgebombte, arische Deutsche, die Wohnungen, Häuser, Möbel erhalten. Westfalen-Lippe wird ‚judenrein‘ wie alle Landstriche und Länder, in denen die Deutschen ihre Kriege gegen die Bevölkerungen, Untermenschen, Juden führen.

Wer in einem Dorf oder Ort wie Bielefeld, Münster, Dortmund oder Dülmen den Spuren aller folgt, der entdeckt die Namen und Gesichter der Opfer und der vielen Täter, die braunen Häuser und andere Orte der Gewalttaten. Ein Ort des Verbrechens ist, war in Münster die Villa ten Hompel, das Hauptquartier der Gestapo und Ordnungspolizei. Der Machtbereich der Gestapo Münster reichte weit: Bis zur niederländischen Grenze mit Nordseeinseln, den Räumen Osnabrück, Lipperland, Minden und Bielefeld, dem nördlichen Ruhrgebiet bis nach Belgien.

Erbaut wurde die Villa von Rudolf ten Hompel, einem Fabrikanten. Unter seiner Führung als Generaldirektor expandierten die Wicking-Werke zum größten Zementkonzern im Deutschland der Weimarer Republik. Von 1920 bis 1928 war ten Hompel Mitglied im Reichstag für die Zentrumspartei. Das Haus, gelegen am Kaiser-Wilhelm-Ring, und sein weitläufiger Garten waren ein stattlicher Ort für Feste und Empfänge und luxuriös ausgestattet. In der großen Krise der Weltwirtschaft und den folgenden schwierigen Zeiten brach das Zementimperium zusammen. Im Jahre 1935 wurde der ehemalige Generaldirektor ten Hompel vor dem Landgericht Münster wegen Veruntreuung, Konkursvergehen, Vermögensverschiebungen und Urkundenfälschung angeklagt und zu drei Jahren Gefängnis sowie einer Geldstrafe von zweiundzwanzigtausend Reichsmark verurteilt. 1939 ging die Villa in den Besitz des Reichsfiskus über. Rudolf ten Hompel zog nach München, wo er 1948 starb.

Im April 1940 übernahm die Ordnungspolizei die Villa als ihr Hauptquartier. Die Ordnungspolizei war das organisatorische Dach aller uniformierten Polizeikräfte und direkt dem Reichsführer der SS Himmler unterstellt. Während des Krieges wurden von der Villa ten Hompel aus Polizei-Bataillone in das besetzte Europa geschickt, Wachmannschaften für Deportationen und Aufsichtspersonal für Arbeitslager wurden organisiert und Fremdarbeiter und Kriegsgefangene von dort überwacht. Fast zweihunderttausend Mann hatte der Befehlshaber unter sich. Zum Aufgabenspektrum gehörte auch die Aufstellung von insgesamt mindestens zweiundzwanzig Polizeibataillonen, die später massiv an den Morden an der jüdischen Bevölkerung Osteuropas beteiligt waren. Nach der Versetzung Lankenaus zum „Befehlshaber der Ordnungspolizei“ in den Niederlanden übernahmen erst Otto Schumann, dann Kurt Göhrum den Posten in Münster. Ihr Nachfolger Ließem zog mit dem Befehlssitz der Ordnungspolizei im Oktober 1944 nach Düsseldorf-Kaiserswerth.

Während der faschistischen Diktatur werden rund zweitausend antijüdische Gesetze oder Ergänzungsverordnungen erlassen. Im Frühjahr 1933 beginnt der sichtbare gewalttätige Antisemitismus mit der Boykottaktion gegen jüdische Geschäfte, jüdische Betriebe, Warenhäuser, Anwaltskanzleien und Arztpraxen. Es folgt das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentum, der Arierparagraph, mit dem Juden aus dem Öffentlichen Dienst, den Freien Berufen sowie den Universitäten und Schulen ausgeschlossen werden. Es folgt die Bücherverbrennung im Mai 1933, die Nürnberger Rassegesetze 1935, die Arisierung der Wirtschaft im November 1938: sämtlicher Besitz, Grundeigentum, Schmuck werden eingezogen. Weggenommen. Geraubt. Die Kennkarte mit dem J wird eingeführt. Den jüdischen Bürgern wird ab dem 15. November 1938 der Besuch von Bibliotheken, Kinos, Theatern, Museen und Schwimmbädern verboten. Jüdische Kinder dürfen keine deutsche Schule mehr besuchen. Im Dezember 1938 wird jüdischen Bürgern das Fahren und Besitzen von PKWs verboten. Es folgen Ausgangszeiten, Einkaufszeiten, verminderte Lebensmittelkarten, eine endlose Liste, was Juden nicht besitzen und kaufen dürfen, Judenhäuser, Zwangsarbeit, gelber Stern, Deportation, Mord. Durch Hunger, durch Zwangsarbeit, durch Gas, durch Brutalität.

Niemand kann wegsehen: In Deutschland und in den besetzten Gebieten existieren mindestens zweiundvierzigtausend Lager: Große Konzentrationslager und Nebenlager, Außenstellen, Vernichtungslager, jüdische Ghettos, Kriegsgefangenen- und Zwangsarbeiterlager, Zwangsbordelle, Judenhäuser und Heime für Euthanasieopfer.

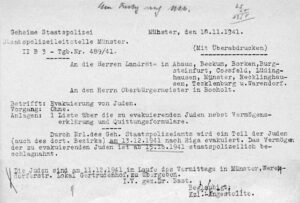

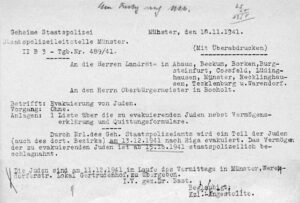

Am 30. Oktober 1941 ordnete die Gestapo – Leitstelle in Münster an, dass alle Juden in ihrem Zuständigkeitsbereich bis zum 8. November registriert werden sollten. Am 18. November 1941 informierte Gerhard Bast, stellvertretender Kommandeur des Gestapo-Hauptquartiers in Münster, die Oberbürgermeister und die Bezirksbeauftragten über die geplante Deportation von Münster nach Riga. Die für den Transport ausgewählten Personen sollten Kleidung, Bettwäsche und Lebensmittel für drei Wochen mitbringen. Sie durften Arbeitsgeräte einpacken; In einigen Fällen wurde ausdrücklich angeordnet, eine Nähmaschine, einen Brennofen oder eine Matratze mitzubringen. Die Verfügung verfasste der SS-Offizier Dr. Gerhard Bast, seit Juli 1941 stellvertretender Leiter der Gestapo in Münster. Später wurde er als Führer von Sonderkommandos der Einsatzgruppen im besetzten Osteuropa eingesetzt. Die „Weltanschauungskrieger“ der nationalsozialistischen „Rassen“-Ideologie und „Lebensraum“ -Politik verübten dort zahllose Massenmorde an der Zivilbevölkerung, vor allem an der Jüdischen.

Das Verkehrsbüro Lüdinghausen und das Verkehrsbüro Theodor Brüggermann in Senden ermöglichten den Transport von Juden aus Lüdinghausen und den umliegenden kleinen Orten. Fünf örtliche Polizeibeamte bezahlten 130 Reichsmark, um die Kosten zu decken. Nach Angaben der Bocholter Stadtchronik mussten auch die Juden in dieser Stadt am 11. Dezember ihre Häuser verlassen und Busse besteigen, die von der Polizeiverwaltung gechartert worden waren, um nach Münster zu fahren.

Der erste Deportationszug aus Westfalen, verließ am Morgen des 13.12. 1941 den Bahnhof Münster zunächst in Richtung Osnabrück und Bielefeld. Mit ihm sollten aus diesen drei Gestapobezirken 1000 BürgerInnen jüdischen Glaubens nach Riga abtransportiert werden, wobei als „Soll“ für die beiden westfälischen Regierungsbezirke Münster und Minden (mit Lippe und Schaumburg-Lippe) jeweils 400 und für den hannoverschen Regierungsbezirk Osnabrück 200 zu deportierende Menschen vorgesehen waren. Eine Transportliste für den Gestapobezirk Münster ist aus den durch das Amt für Wiedergutmachung sichergestellten Akten bekannt. In dieser sind vierhundertdrei Namen aufgeführt. Unter Berücksichtigung von dreizehn Streichungen kann davon ausgegangen werden, dass dreihundertneunzig Menschen dem Teiltransport aus Münster angehörten.

Siegfried Weinberg schreibt: Am 12. Dezember 1941 abends um 11 Uhr begann der Abtransport zum Güterbahnhof. Etwa 35- 40 Personen wurden in kleine Omnibusse mit Handgepäck hineingezwängt und zum Bahnhof befördert. Der Sadismus und die teuflische Lust der Gestapo am Quälen zeigte sich hier. Lassen Sie mich die Nacht kurz schildern: Stockfinster liegt die Nacht. Es regnet. Zwei schwere Tage liegen hinter uns. Denn ich bin ein junger, gesunder Bursch, und ich hielt es für meine Pflicht, einzuspringen und zu helfen, den vielen Familien mit Kindern und alten, kränklichen Menschen. […] Auch so waren meine Gedanken an die letzten, vergangenen Stunden, währenddessen ich eingezwängt im Omnibus stand. Da knirschten die Bremsen, doch noch hielt der Wagen nicht richtig, da wurden schon die Türen aufgerissen. Die Gestapo-Banditen fingen an zu rasen. „Verfluchte Hunde, seid ihr noch nicht raus, aber schnell, sonst hagelt es“ usw. Die älteren Leute wurden natürlich aufgeregt, und wir Jungen warfen unser Gepäck beiseite und halfen, was nur zu helfen war, doch die Schläge hagelten auf uns nieder. Aber willenlos mussten wir alles über uns ergehen lassen. Bis zum Morgengrauen waren dann 400 Juden aus dem Bezirks Münster […] in Personenwagen 3. Klasse zu je 8 – 10 Personen pro Abteil untergebracht. Die Türen des Waggons wurden daraufhin verschlossen. Um 10 Uhr morgens am 13. Dezember setzt sich der Zug in Bewegung. Die Fahrt ging nach Bielefeld (Westf.), wo auch ein Zug von ebenfalls 400 Juden angehängt wurde, sodann weiter nach Osnabrück, wo ein Transport von 200 Juden angehängt wurde. […]“

Am 15. Dezember gegen 23 Uhr traf der Zug aus Westfalen nach fast drei Tagen ohne Trinkwasser im Rangierbahnhof Skirotawa südöstlich von Riga ein. Dort mussten sie die ganze Nacht in klirrender Kälte warten; erst am nächsten Morgen 16. Dezember 1941, um 9 Uhr, wurden sie unter Schreien und Schlägen aus dem Zug gezwungen. Es lag tiefer Schnee. Shirotava war kein Bahnhof sondern eine Station für Frachtgut; die Ankunft fand auf einer Rampe statt. Erschießungen und Prügel, verbunden mit Kommandos, erzeugten unter den physisch und psychisch erschöpften Juden, die den letzten Rest ihrer Habe zurücklassen mußten, die von der SS gewünschte Ohnmacht und Panik. Ein großer Teil der Ankommenden wurde direkt von Shirotava in den Bikernieki-Wald an die Erschießungsgruben getrieben oder transportiert. Schon auf dem Weg dorthin fanden Erschießungen statt.

Von den eintausendundeindreißig Deportierten am 13. 12. mit einem Durchschnittsalter von neununddreißig Jahren, darunter vierundsiebzig Kinder im Alter von zehn Jahren oder jünger, überlebten nur hundertundzwei. Von den zwanzigtausend Juden, die im Winter 1941/42 vom Reich nach Riga transportiert wurden, wurde die Hälfte innerhalb weniger Monate ermordet.

Aus Münster wurden hundertundeinzwanzig Juden nach Riga verschleppt. Hundertundvierzehn von ihnen kamen um: gestorben an Entkräftung, Kälte, Quälerei; erschossen auf dem alten jüdischen Friedhof, im Wald von Bikernieki, in Salaspils, in Stutthof, auf den Hungermärschen. (Von insgesamt zweihundertundneunundneunzig aus Münster Deportierten überlebten nur vierundzwanzig). Jeannette Wolff: „Im Januar 1942 wurden wir deportiert. Wir waren schon für Oktober 1941 zur Deportation aufgefordert; aus irgendwelchen Gründen wurde der Transport bis Januar 1942 abgeblasen. Da flatterte auch in meine Wohnung der ominöse Evakuierungsbrief der Gestapo: „Sie haben sich am 20. Januar 1942 morgens 8 Uhr, mit ihrer Familie im großen Börsensaal in Dortmund einzufinden, um zum Arbeitseinsatz im Osten verwandt zu werden.“ Auf diesem Schreiben wurde genau festgelegt, was jeder an Gepäck mitnehmen konnte, 10 RM an Geld waren gestattet, alles andere musste zur Verfügung der Gestapo bleiben. Ich muss vorausschicken, dass man die meisten Juden schon vorher aus ihren Wohnungen verwiesen und in ein feuchtes Barackenlager am Kanal gebracht hatte. Dort wurden sie zu vielen zusammengepfercht. Wäsche, Möbel und Kleidung wurden zum größten Teil von der Gestapo beschlagnahmt.

Jeannette Wolff: „Im Januar 1942 wurden wir deportiert. Wir waren schon für Oktober 1941 zur Deportation aufgefordert; aus irgendwelchen Gründen wurde der Transport bis Januar 1942 abgeblasen. Da flatterte auch in meine Wohnung der ominöse Evakuierungsbrief der Gestapo: „Sie haben sich am 20. Januar 1942 morgens 8 Uhr, mit ihrer Familie im großen Börsensaal in Dortmund einzufinden, um zum Arbeitseinsatz im Osten verwandt zu werden.“ Auf diesem Schreiben wurde genau festgelegt, was jeder an Gepäck mitnehmen konnte, 10 RM an Geld waren gestattet, alles andere musste zur Verfügung der Gestapo bleiben. Ich muss vorausschicken, dass man die meisten Juden schon vorher aus ihren Wohnungen verwiesen und in ein feuchtes Barackenlager am Kanal gebracht hatte. Dort wurden sie zu vielen zusammengepfercht. Wäsche, Möbel und Kleidung wurden zum größten Teil von der Gestapo beschlagnahmt.

Mit meinem Mann und meinen beiden älteren Töchtern trat ich den Weg in die Verbannung an; die Mutter meines Mannes, die 28 Jahre mit uns zusammengelebt hatte, musste ich zurücklassen. Drei Tage wurden wir in dem großen Börsensaal untergebracht. Bewacht von Gestapo-Beamten hockten wir auf unserem Gepäck. Furchtbar waren die Nächte, die wir zu ca. 1400 Menschen dort zubrachten, ohne die Möglichkeit, die Kleider auszuziehen, verhöhnt und misshandelt. Wir durften uns notdürftig in der Toilette waschen. Wir wurden untersucht, ob wir mehr als 10 Mark besaßen, die Frauen sogar gynäkologisch. Die Trauringe, die wir nach der Kristallnacht nicht abzugeben brauchten, wurden uns noch genommen.“ Jeanette Wolff in ihrem Gedenkbuch „Mit Bibel und Bebel“. Außer einer Tochter und Jeanette Wolff werden alle Familienmitglieder ermordet.

Das Ehepaar Goldenberg und Verona Goldschmidt kehrten nach Münster zurück, Siegfried Weinberg erst im Jahre 1948. Denn seine Befreiung in Riga im Oktober 1944 war nur von kurzer Dauer gewesen. Im Januar 1945 wurde er verhaftet und ohne jede Verhandlung im März für dreieinhalb Jahre in ein Lager hei Swerdlowsk am Ural gesperrt. Nach stalinistischer Denkart standen überlebende KZ-Häftlinge generell im Verdacht der Kollaboration, und wer verdächtig war, war schnell schuldig.

Das Ehepaar Goldenberg und Verona Goldschmidt kehrten nach Münster zurück, Siegfried Weinberg erst im Jahre 1948. Denn seine Befreiung in Riga im Oktober 1944 war nur von kurzer Dauer gewesen. Im Januar 1945 wurde er verhaftet und ohne jede Verhandlung im März für dreieinhalb Jahre in ein Lager hei Swerdlowsk am Ural gesperrt. Nach stalinistischer Denkart standen überlebende KZ-Häftlinge generell im Verdacht der Kollaboration, und wer verdächtig war, war schnell schuldig.

Im Münsteraner Wohnungsamt traf Siegfried Weinberg auf dieselben Beamten wie 1940/41. 1949 wanderte er in die USA aus. Wilhelmine Süßkind, geborene David, kehrte als einzige der Coesfelder Juden dorthin zurück. Ihr Bruder Paul starb in Kaiserwald, ihr Mann Gustav in Libau. Aus ihrer engeren Verwandtschaft fielen allein siebzehn Menschen den Nazis zum Opfer.

Himmler ließ das Ghetto Riga zunächst am 2. April 1943 rückwirkend zum 13. März in das Konzentrationslager Riga umwandeln, was einen Vorteil gegenüber der Zivilverwaltung und einen Machtzuwachs bedeutete. Am 21. Juni ordnete er an, dass Juden im Reichkommissariat Ostland ausschließlich in Konzentrationslagern zusammenzufassen seien. Vermutlich im März 1943 begannen die Bauarbeiten im Rigaer Villenvorort Mezaparks (Kaiserwald). Im Juni 1943 bestand das KZ Kaiserwald aus höchstens je vier Baracken für Männer und Frauen, wesentlich erweitert wurde das Lager danach nicht mehr.

Trotz der bisherigen Erfahrungen verschlimmerte sich die Situation der hier eingelieferten Häftlinge noch. Die Einweisung der ersten Häftlinge im Juli 1943 leitete die Auflösung des Ghettos ein, zahlreiche weitere Juden wurden bei ihren Arbeitsstätten kaserniert. Auch in den kleineren Lagern herrschte Willkür. In dem ganzen Mordgeschehen dominierten die Einzelmorde aus Tötungslust, zur Bestrafung oder zur Abschreckung. Am 2. November 1943 trieb die Sicherheitspolizei, während die Arbeitskräfte das Ghetto verlassen hatten, alle Kinder und Kranken zusammen und deportierten sie nach Auschwitz, im März 1944 kam es zu einer Kinderaktion in Kaiserwald. Dort und in Salaspils fand das Morden kein Ende. Im September wurden die Lager evakuiert, der letzte Transport stach am 10. Oktober 1944 in See, Zielhafen war Danzig, die Häftlinge wurden ins Konzentrationslager Stutthof gebracht; manche von ihnen wurden hier noch zum Opfer der letzten Vergasungen. Andere mussten während der Evakuierung des Lagers noch weiterziehen.

In der Villa ten Hompel fanden die Planungen statt für die Deportationen aus dem Münsterland, aus Westfalen statt. Viele Gesetze, viele kleine Planungen, viele Busse und Züge, viele Märsche über die Straßen zu den Bahnhöfen. Viele Sammelstellen und viel Geschrei, viele Schläge. Alles war zu sehen und zu wissen. Über den Prinzipalmarkt in Münster wurden die jüdischen Bürgerinnen und Menschen getrieben, verladen und in ihren Tod gefahren. Nachzulesen ist, dass die meisten von ihnen, ihre Sehnsucht zur Heimat behielten.

Jeanette Wolff in einer Bundestagsrede: „Ich bin der Ansicht, und ich bin ein alter Mensch, der all das miterlebt hat und zwei Weltkriege wissend als Mensch miterlebt hat, dass alles in so kleinem Maße begonnen hat. Als zum ersten Mal der Stürmer erschien, die Zeitung des Herrn Streichers, da haben wir Demokraten gelächelt und haben gesagt, ein verrückter Schulmeister mehr, der eine Zeitung herausgibt. Aber es hat nicht lange gedauert, dann ist uns das Lächeln vergangen. Und als wir das Ende dessen gesehen haben, da wussten wir, was wir versäumt haben.“

Vom Krieg und vom Frieden

Der Dreißigjährige Krieg dauerte von 1618 bis 1648. In den Jahren vor diesem Krieg gab es drei große Konflikträume: West- und Nordwesteuropa, Oberitalien und den Ostseeraum. Überall wurde um Vorherrschaft und Unabhängigkeit gestritten. In Europa und dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation hatte sich ein explosives Spannungsfeld aus politischen, dynastischen, konfessionellen und innenpolitischen Gegensätzen aufgebaut. Der Krieg begann als Religionskrieg und endete als Krieg um Grenzen, Besitz, Territorium, um nackte Macht in Europa. Eine ganze Reihe von weiteren Konflikten waren mit dem Dreißigjährigen Krieg eng verbunden und wurden ebenfalls bis aufs Blut ausgekämpft: da war der achtzigjährige Krieg zwischen den Niederlanden und Spanien von 1568 bis 1648; die Bündner Wirren zwischen den Koalitionen Frankreich-Venedig und Spanien-Österreich um den heutigen Kanton Graubünden; der Mantuanische Erbfolgekrieg zwischen Frankreich und Habsburg und der Französisch-Spanische Krieg, der bis 1659 dauerte.

Die Friedenversuche während der dreißig Jahre misslangen, erst mit den Westfälischen Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück von 1641 bis 1648 konnte der Krieg beendet werden. Fünf Jahre dauerte der Friedenskongress aller Kriegsparteien, auf dem fast alle großen europäischen Mächte vertreten waren. Die Beschlüsse des Westfälischen Friedens und die Ergänzungen im Nürnberger Exekutionstag wurden als Reichsgrundgesetz behandelt und im vollen Wortlaut in den Beschluss des Reichstages vom 17. Mai 1654 aufgenommen, genannt Jüngster Reichsabschied. Der Westfälische Friede war Namensgeber des Westfälischen Systems und wurde zum Vorbild für spätere Friedenskonferenzen, da er dem Prinzip der Gleichberechtigung der Staaten, unabhängig von ihrer tatsächlichen Macht, zur Durchsetzung verhalf.

Die Friedenversuche während der dreißig Jahre misslangen, erst mit den Westfälischen Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück von 1641 bis 1648 konnte der Krieg beendet werden. Fünf Jahre dauerte der Friedenskongress aller Kriegsparteien, auf dem fast alle großen europäischen Mächte vertreten waren. Die Beschlüsse des Westfälischen Friedens und die Ergänzungen im Nürnberger Exekutionstag wurden als Reichsgrundgesetz behandelt und im vollen Wortlaut in den Beschluss des Reichstages vom 17. Mai 1654 aufgenommen, genannt Jüngster Reichsabschied. Der Westfälische Friede war Namensgeber des Westfälischen Systems und wurde zum Vorbild für spätere Friedenskonferenzen, da er dem Prinzip der Gleichberechtigung der Staaten, unabhängig von ihrer tatsächlichen Macht, zur Durchsetzung verhalf.

Am 24. Oktober 1648 endete der Krieg, dessen Feldzüge und Schlachten überwiegend auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches stattgefunden hatten. Die Kriegshandlungen und die durch sie verursachten Hungersnöte und Seuchen hatten ganze Landstriche verwüstet. In Teilen Süddeutschlands überlebte nur ein Drittel der Bevölkerung. Nach den wirtschaftlichen und sozialen Verheerungen brauchten einige der vom Krieg betroffenen Gebiete mehr als ein Jahrhundert, um sich von den Folgen des Krieges zu erholen. Das Trauma blieb im kollektiven Gedächtnis der Menschen.

In diesem endlosen Krieg, der sich durch ganz Europa hin und her zog, wurden schwerste und barbarische Verbrechen begangen. Eines der Schlimmsten war die ‚Magdeburger Hochzeit‘, der erste Versuch eine ganze Stadt, ein ganzes Gebiet vllständig auszulöschen. Der Begriff „magdeburgisieren“ ist als Synonym für „völlig zerstören, auslöschen“ und als Sinnbild für „größtmöglichen Schrecken“ in die deutsche Sprache eingegangen. Die Menschen wurden systematisch ausgeplündert, umgebracht, die Stadt zerstört.

Die langen und komplizierten Friedensverhandlungen zeigen, dass selbst nach dem letzten Schuss, der letzten Bombe ein Krieg nicht vorbei ist. Die Menschen hungern, frieren, sind traumatisiert. Die Menschen waren Mörder, Totschläger, Opfer. Die Menschen schweigen, lügen. Beendete Kriege verwandeln sich in eingefrorene, kalte Kriege. Die Friedenszeit dient als Vorbereitung für den nächsten Krieg, während der vorherige noch in den Seelen und Körpern tobt.

„Als wir Kriegskinder zwischen 1943 und 1948 auf die Welt kamen, zwischen die Trümmer und in die Kälte, den Hunger, waren die Erwachsenen sehr mit sich und dem, was sie angerichtet hatten beschäftigt. Sie schwiegen. Sie wussten genau, wer wie tief im braunen Dreck gewatet war. Wir Kinder liefen mit, hatten zu gehorchen, zu funktionieren. Still zu sein. Keine Fragen.

Als ich auf die Welt kam, war eine Kapitulation gewesen und begann alles, wovon ich erzählen kann. Die Zukunft war auf den Tag beschränkt. Auf die nächste aufgesparte Scheibe Brot, gebacken aus mehr Sägespane denn Mehl. Millimeterdünn geschnitten. In Kaffeesatz geröstet. Kartoffelschalen. Zu Brei verkocht. Graupen in Wasser.

Damals als die Welt voller Trümmer und Panzer war, als es nach Schwefel roch. Als es keine Farben gab. Damals als die Erwachsenen in den Trümmern ihres Lebens wühlten und schwiegen. Zwölf Jahre lang war nichts geschehen. Außer, dass so viele tot waren und das Land in Ruinen stand. Damals als wir Kinder keine Ahnung hatten, wonach diese Erwachsenen sich sehnten und was für Erinnerungen in ihren Köpfen geisterten. Wir Kinder verbrachten die Tage auf Schuttplätzen und Brachen, jagten Schmetterlinge, pflückten Hundeblumen und fochten mit Ästen gegen den Rest der Welt. Wir waren stundenlang selbstvergessen und in Spielen versunken. Taumelnd verloren, bis wir gerufen wurden und wir wieder vor diesen Erwachsenen mit ihren grauen Augen standen. Sie vermissten viel mehr als wir. Unzählige Dinge, eine andere Welt. Wir hatten keine Ahnung, was ihnen fehlte. Halt dich gerade, sitz gerade. Sprich nur, wenn du gefragt wirst. Was wussten sie schon vom Glück und vom Leben. Aber wir Kinder, wir begannen unser Leben zu erfinden. In unserer Fantasie waren wir voller Zukunft. Aber Tag für Tag verschwiegen wir unzählige Fragen.“

Krieg. Danach. ist der Titel meiner Erzählung in dem Buch ‚Vom Frieden‘. Für mich hörte der Krieg erst endgültig auf als ich über sechzig Jahre alt geworden war, als ich über die Familiengeschichte in den „Fluchtlinien“ (erscheinen im September 2023) geschrieben hatte und mit fast allen Lügen, dem Verschwiegenen, dem Falschen im Wahren und dem Wahren in den verkehrten Geschichten freundlich leben konnte. Ich wusste ja, wer ich war, was mich geprägt und was mich verbogen hatte. Der Krieg hört nicht mit dem letzten Schuss und einigen Unterschriften auf. Der Krieg geht noch lange weiter. Und ohne Krieg scheinen wir Menschen nicht leben zu wollen. Nicht im Kleinen, nicht im Großen. Immer wieder bauen wir einen Turm und reißen ihn ein und sei es, weil sich Menschen vor Veränderungen fürchten. So sehr, dass sie einen Krieg beginnen, der alles zerstört.

Die schlimmsten Verbrechen geschehen aus dem Gefühl der unstillbaren Rache:

Stille Morde

Einen Groschen kostete eine Stunde Klavierunterricht nach dem letzten großen Krieg. Einen einzigen Groschen. Das kleine Mädchen besaß keinen dieser messingfarbenen Geldstücke. Nicht einmal einen Pfennig. Das kleine Mädchen war schon weit herumgekommen mit seinen sechs Jahren: Von Leipzig aus 1952 in ein Flüchtlingslager bei Moschendorf. Dorthin waren seine Mutter ohne Papiere und das kleine Mädchen ohne Papiere mit einem Zug quer durch die Tschechoslowakei gelangt. Das kleine Mädchen war durch den Zug gelaufen. Hin und her und hin und her. Die Mutter war an allen Haltestationen aus dem letzten Wagen ausgestiegen und hatte im Schnee gewartet, bis der Zug weiterfuhr. Aus dem Lager flüchteten sie dann weiter, ohne Papiere, weiter bis an den Bodensee. Nach Friedrichshafen. Die Schweiz ließ sie nicht ins Land, also blieben sie auf der anderen Seeseite, mit Blick nach Romanshorn und dem Säntis.

Das kleine Mädchen lief durch die Trümmer, zwischen den dürren Erwachsenen, zwischen den humpelnden Einbeinern und einarmigen Männern. Das kleine Mädchen lächelte für verschrumpelte Äpfel und Brotrinden und schwatzte alten Männern, die vesperten, einen schmalen Streifen geräucherten Speck ab. Das kleine Mädchen sah eines Tages hinter einem Fenster eine alte Frau. Die alte Frau war dreißig Jahre, blass und hatte ihre langen dunklen Haare als fest geflochtenen Zopf um ihr Gesicht gelegt. Das kleine Mädchen hörte Musik. Töne. Ein Klavier. An der Haustür stand auf einem Pappschild: Klavierunterricht. Zu allen Zeiten. Bitte klingeln bei Fräulein Musbach. Das Mädchen klingelte. Fräulein Musbach öffnete. Sie war groß und schlank, in einen Wickelrock gekleidet. Über dem Pullover trug sie eine Jacke aus einem Wehrmachtsmantel genäht. Die Hände steckten in Handschuhen, deren Finger abgeschnitten waren.„Ich möchte Klavierunterricht zu allen Zeiten“, sagte das Mädchen.

Das kleine Mädchen lief durch die Trümmer, zwischen den dürren Erwachsenen, zwischen den humpelnden Einbeinern und einarmigen Männern. Das kleine Mädchen lächelte für verschrumpelte Äpfel und Brotrinden und schwatzte alten Männern, die vesperten, einen schmalen Streifen geräucherten Speck ab. Das kleine Mädchen sah eines Tages hinter einem Fenster eine alte Frau. Die alte Frau war dreißig Jahre, blass und hatte ihre langen dunklen Haare als fest geflochtenen Zopf um ihr Gesicht gelegt. Das kleine Mädchen hörte Musik. Töne. Ein Klavier. An der Haustür stand auf einem Pappschild: Klavierunterricht. Zu allen Zeiten. Bitte klingeln bei Fräulein Musbach. Das Mädchen klingelte. Fräulein Musbach öffnete. Sie war groß und schlank, in einen Wickelrock gekleidet. Über dem Pullover trug sie eine Jacke aus einem Wehrmachtsmantel genäht. Die Hände steckten in Handschuhen, deren Finger abgeschnitten waren.„Ich möchte Klavierunterricht zu allen Zeiten“, sagte das Mädchen.

„Eine Stunde kostet einen Groschen“, erwiderte Fräulein Musbach. Ohne jedes Lächeln. Aber sie ließ das Mädchen für einen Augenblick in ihr Zimmer. Da stand ein Flügel, aufgeklappt. Bett, Schrank und Tisch waren an die Wände gerückt.

„Es ist zu kalt“, sagte die Klavierlehrerin und zeigte ihre Hände. „Es ist zu kalt für mich und das Instrument. Wenn du keinen Groschen hast, musst du wieder gehen.“ Das kleine Mädchen berührte eine Taste, ein sanftes D, dann ging es nach Hause und fragte seine Mutter nach einem Groschen.

„Nein“, sagte die Mutter.

„Warum Nein?“ fragte das Mädchen und bekam keine Antwort. Das Mädchen beobachtete seine Mutter und entdeckte, dass sie Geld beiseitelegte: „Für einen Schrank. Für einen Tisch. Für Stühle. Wir haben doch nichts mehr.“ Das Mädchen begann seine Mutter zu hassen. Das Mädchen ging jeden Tag zur Schule und war dort todunglücklich. Nach der Schule ging es einen langen Umweg an dem Haus der Klavierlehrerin vorbei, manchmal ging es auch nachmittags noch einmal an den zerborstenen Ufermauern entlang bis zu Fräulein Musbach und beobachtete sie durch das Fenster. Fräulein Musbach spielte immer Klavier. Einmal klingelte das Mädchen und gab der Klavierlehrerin ein gestohlenes Holzscheit. Dafür durfte es den Flügel betrachten und Fräulein Musbach zeigte ihr eine weiße Taste und sagte: „Das ist das C.“ Dann musste das Mädchen wieder gehen. Das Mädchen hasste seine Mutter noch mehr und begann zu träumen. Wenn es auf den Säntis schaute und vor sich hinträumte, war es weniger todunglücklich.

Eines Tages kam ein Onkel, der noch mehr herumgekommen war als das kleine Mädchen: Er war von Leipzig vor den Deutschen nach Burma geflüchtet und weiter nach Macau und dann 1945 mit einem Schiff zurückgefahren bis nach Hamburg. Das kleine Mädchen führte ihn am See entlang zu Fräulein Musbach und sagte: „Ich brauche sehr viele Groschen. Sehr viele!“ Der Onkel sprach mit der Klavierlehrerin. Er gab ihr viele Franken und er gab dem Mädchen einen Umschlag mit Scheinen: „Pass gut darauf auf. Das ist Dein Lebenskapital.“ Dann verschwand er mit einem Zug und schrieb Briefe aus Kanada, in die er Dollars legte, aber die kassierte die Mutter, obwohl die Briefe an das Mädchen waren.

Das kleine Mädchen erhielt nun Klavierunterricht zu allen Zeiten. Jeden Tag ging sie zu Fräulein Musbach. Eine Stunde Unterricht und eine Stunde Üben. Zwei Groschen, später fünfzig Pfennig, dann eine Mark. Da war das Mädchen nicht mehr so klein. Die Mutter hatte inzwischen einen Schrank, Tisch und Stühle gekauft. Betten, zwei Sessel, ein Radio; aber ein Klavier wollte die Mutter auf keinen Fall kaufen. Der Onkel griff noch einmal ein und ließ ein gebrauchtes Klavier anliefern, aber das half dem Mädchen nicht, weil die Mutter sich über den Klavierlärm beschwerte, das Üben verbot, Kopfschmerzen vorgab. Bei Fräulein Musbach konnte das Mädchen nicht mehr als die eine Stunde am Tag üben, weil die Klavierlehrerin selbst viele Stunden üben und spielen musste: Sie hatte die springenden Sekunden entdeckt. Sie gab kaum noch Unterricht. Sie wollte nur eines: In der Stille zwischen dem Anschlagen der Tasten verschwinden. Fräulein Musbach zeigte dem größer werdenden Mädchen immer und immer wieder, worin die Kunst und das Geheimnis der springenden Sekunden lagen. Sie sagte: „Nur diese Sekunden öffnen die Zeitfenster. Und nur durch diese Zeitlöcher sind die Vergangenheit und die Zukunft zu erreichen. Die springenden Sekunden sind die Fenster zu allen anderen Welten und Zeiten. Du kannst darin verschwinden und andere in dieser toten Zeit verschwinden lassen.“

Das kleine Mädchen erhielt nun Klavierunterricht zu allen Zeiten. Jeden Tag ging sie zu Fräulein Musbach. Eine Stunde Unterricht und eine Stunde Üben. Zwei Groschen, später fünfzig Pfennig, dann eine Mark. Da war das Mädchen nicht mehr so klein. Die Mutter hatte inzwischen einen Schrank, Tisch und Stühle gekauft. Betten, zwei Sessel, ein Radio; aber ein Klavier wollte die Mutter auf keinen Fall kaufen. Der Onkel griff noch einmal ein und ließ ein gebrauchtes Klavier anliefern, aber das half dem Mädchen nicht, weil die Mutter sich über den Klavierlärm beschwerte, das Üben verbot, Kopfschmerzen vorgab. Bei Fräulein Musbach konnte das Mädchen nicht mehr als die eine Stunde am Tag üben, weil die Klavierlehrerin selbst viele Stunden üben und spielen musste: Sie hatte die springenden Sekunden entdeckt. Sie gab kaum noch Unterricht. Sie wollte nur eines: In der Stille zwischen dem Anschlagen der Tasten verschwinden. Fräulein Musbach zeigte dem größer werdenden Mädchen immer und immer wieder, worin die Kunst und das Geheimnis der springenden Sekunden lagen. Sie sagte: „Nur diese Sekunden öffnen die Zeitfenster. Und nur durch diese Zeitlöcher sind die Vergangenheit und die Zukunft zu erreichen. Die springenden Sekunden sind die Fenster zu allen anderen Welten und Zeiten. Du kannst darin verschwinden und andere in dieser toten Zeit verschwinden lassen.“

Fräulein Musbach hatte das langsame Spiel an einem Kanon geübt, siebzehntes Jahrhundert, die linke Hand musste mit der Bassfigur das Tempo halten, achtundzwanzig Mal; die Rechte durcheilte die Melodien in Sechzehnteln, Vierteln oder Achteln. Legato Portato. Die linke Hand war das körpereigne Metronom. Sie übte Wochen und als sie eines Tages den ersten Ton, das D anschlug, das Pedal berührte, hörte sie den von ihr geschaffenen Ton für eine schleichende Sekunde lang, dann wurde es still. Am nächsten Tag übte Fräulein Musbach wieder und diesmal war es der Klang des großen A, der in der Zeitlücke verschwand. Sie hatte eine kaum fassbare Erfindung gemacht: Die toten Sekunden zerfielen in nicht definierbare Zeitpartikel. Für einen unkontrollierbaren Bruchteil setzte die Zeit aus.

Frau Musbach verlor sich in ihrem Spielen der stillen Himmelsaugenblicke. Sie wollte gar nicht mehr, dass ihr jemand zuhörte. Nachdem sie dem Mädchen gezeigt hatte, wie es üben musste, wollte die Klavierlehrerin nur noch alleine sein. Groschen, Markstücke, Scheine, alles Geld waren ihr egal. Das Mädchen fühlte sich ein zweites Mal verraten und verkauft. Es ging nach Hause, schloss sich mit dem Klavier ein und übte, bis sie die toten Sekunden so beherrschte, dass sie in ihnen verschwinden konnte. Sie liebte diese Stille, in der kein Mensch ihr etwas anhaben konnte. Sie war unerreichbar. Aber damit gab das Mädchen sich nicht zufrieden. Sie lockte ihre Mutter zum Klavier, versprach ihr hoch und heilig nur ein letztes Mal noch spielen zu wollen. Ein allerletztes Mal. Sie schlug ein tiefes Fis mit der linken Hand, nahm ihre verhasste Mutter rechts mit in die Zeitlücke hinein und ließ sie los. Weg war sie, verschwunden war die Mutter in der toten Sekunde. Das Mädchen hatte endlich einen Weg gefunden, mit dem Leben, das andere ihr vorsetzten, fertigzuwerden. Sie übte, sie lernte, sie wurde größer und gelegentlich verschwanden Menschen. Immer waren sie zuletzt bei dem Mädchen gewesen, das inzwischen eine junge Frau war, aber es gab keine Spuren. Auch Fräulein Musbach war weg.

Irgendwo, davon wusste aber niemand, gab es Zeitzimmer, in denen schrien einige der Verschwundenen vor Wut, weil sie nicht mehr in ihr Leben zurückkonnten. Fräulein Musbach weinte, weil sie nicht mehr Klavierspielen konnte.

© J. Monika Walther

‚Das weiße Album‘

Joan Didion beginnt diesen Essay, den sie zwischen 1968 und 1978 schrieb, mit dem Satz: „Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben.“ Einen Absatz später später sagt sie: „Wenigstens machen wir das für eine Weile so.“ Der Text schließt mit den Wörtern: „Das Schreiben hat mir bisher nicht geholfen, den Sinn zu verstehen.“ Das weiße Album beschreibt ihren Zusammenbruch und den der amerikanischen Kultur. Der Legenden.

„Egal, wie pflichtbewusst wir niederschreiben, was wir um uns herum beobachten“, sagt sie in ihrem Text „Vom Sinn, ein Notizbuch zu besitzen“, „der gemeinsame Nenner ist immer, unverhüllt und schamlos, das unerbittliche Ich.“

Meistens können wir ja ohnehin nicht unterscheiden zwischen Wirklichkeit und unserer eigenen Sicht auf Wirklichkeit, ab von der Schwierigkeit überhaupt zu erfahren, zu begreifen, was geschieht, wo die Wahrheit der Ereignisse stattfindet. „Wir interpretieren, was wir sehen. Wir leben von den ,Ideen‘, mit denen wir gelernt haben, die wechselnden Phantasmagorien einzufrieren, die unsere eigentliche Erfahrung sind.“ Für Joan Didion ist jede Einsicht eine subjektive, deshalb unterlässt sie es, ihre Ansichten als „objektive“ zu maskieren. Sie stellt sich selbst in den Mittelpunkt ihrer Texte, um das Perspektivische ihres Denkens, allen Denkens, sichtbar zu machen. Ein Versuch dem Erkennen-Wollen die Grausamkeit zu nehmen, aber die lässt sich nicht vermeiden.

Und: alles, was wir sehen, was wir erkennen wollen, ist von unserer Lebensgeschichte bestimmt. Wir sehen nicht die tote Mutter, sondern was wir mit ihr erlebt haben. Wir wollen die Wahrheit über einen Mord erfahren und versinken in Klischees und Stereotypen. Ein Totschlag wird untersucht, aber fragen wir, ob der Mörder weiß, was er tat, als er erst seine Großmutter um Geld anbettelte und dann zuschlug. Hinterher ein Bier trinken ging. Hundert Euro hatte er erbeutet und leistete keine Gegenwehr bei seiner Verhaftung. Wenn wir fragen, vergessen wir immer den Referenzrahmen (wer hat Recht und Gesetze geschaffen, wer stellt das richtenden Personal, wer schreibt, wer berichtet) und wir vergessen vor allen anderen Dingen eins: nicht die Fragen stellen Beweise dar, sondern allein die Antworten führen zu Beweisen. Wobei die Antworten nicht so einfach sein können, dass der Satz Alle Männer hassen Frauen – oder – die brutalsten Mörder töten zu ihrem eigenen Vergnügen in die Indizienkette als alleinige Beweisführung eingehen können. Und doch sind die Notizbücher mit solchen Hinweisen gefüllt (siehe die vielen Briefe, Fotografien, Berichte aus dem 3. Reich und sei es der Anblick der fröhlichen KZ-WächterInnen bei ihren Ausflügen. Wohlgenährt, vergnügt und ihrer Meinung nach im Recht und auf der richtigen Seite). Die weißen Alben des Lebens erzählen ab der Geburt an vom Tod und Töten. Von Hass, Gier und schwersten Verbrechen aller Art. Die Zivilisierung des Menschen scheint nur begrenzt (auch in der Zeit) möglich. Und so füllen sich die Blätter der Menschengeschichte mit großen Verbrechen. Mit Lug und Trug. Und mit vielen kleinen Morden und Tötungsversuchen: Aus Spaß und betrunken einen Obdachlosen anzünden. Durch Berlin rasen.

Die Diktatoren und Kriegsverbrecher landen im besten Fall vor den Gerichten in Den Haag. Die vielen Bürokraten und Beamten, die eifrig den großen Referenzrahmen für Verbrechen geschaffen haben, wechseln unauffällig ihr Mäntelchen, halten ein anderes Fähnchen hoch. Das nächste System bedient sich ihrer gerne.

Die Menschenquäler foltern weiter in Lagern, Gefängnissen, führen vernichtende Kriege auf unterster Ebene, töten, rauben. Niemand bestraft oder bekämpft sie. Asymmetrische bewaffnete Auseinandersetzungen sind längst ein Wirtschaftsfaktor. Aber auch die vielen ‚Einzeltäter‘, die aus Lust, Gier oder im Namen einer Religion töten, die andere missbrauchen und mit den Bildern und Filmen dieser Schandtaten handeln, die im Namen irgendeiner Ideologie andere Menschen umbringen und bedrohen, sind nur schwer zu bändigen. Weder in Diktaturen noch in Demokratien. Und doch – Recht und Gesetz in liberalen Staatsformen sind der einzig mögliche Ausweg aus der mörderischen Anarchie.

So füllen sich die weißen Seiten des Albums, die Seiten des persönlichen Notizbuches, oft mit dem Versuch all diese Verbrechen zu rechtfertigen, zu objektivieren als etwas Notwendiges. Als wären sie die Ordnung und eine mögliche Lebensform, Überlebensform. Die alle Mafiosi immer wieder durchsetzen wollen.

Ja, manchmal erzählen wir einander Geschichten, voll der wahren Lügen, voller Entschuldigungen, voller gelogener Wahrheiten, aber auch voller Liebe und Entwürfe einer anderen Welt. Die professionellen Geschichtenschreiberinnen stehen in einer Verantwortung, sagt Bruno Bettelheim. Auf heute übertragen: Idealerweise ist Erzählen getragen vom Respekt vor den AdressatInnen. So, wie diese hoffen, unterstellen, dass die Autorinnen sich bewusst sind, warum sie ihre Geschichten erzählen, warum sie im Schreiben Welt entwerfen, Konflikte und Werte. Es kann nicht nur um die „stories“ gehen. Diejenigen, die erzählen, die schreiben können der Verantwortung nicht ausweichen.

Die amerikanische Autorin Maggie Nelson schrieb die Autobiographie eines Prozesses: Die roten Stellen: 1969 wird eine Frau brutal ermordet. Dreißig Jahre später wird der Täter gefasst, und Maggie Nelson sitzt dem Mörder ihrer im Gerichtssaal gegenüber.

Die amerikanische Autorin Maggie Nelson schrieb die Autobiographie eines Prozesses: Die roten Stellen: 1969 wird eine Frau brutal ermordet. Dreißig Jahre später wird der Täter gefasst, und Maggie Nelson sitzt dem Mörder ihrer im Gerichtssaal gegenüber.

Seit einigen Jahren bemüht sich der Wiener Verlag Das vergessene Buch, das Werk der jüdischen Autorin Maria Lazar wieder zugänglich zu machen. Leben verboten ist todtraurig, komisch, ein Thriller zur Nazizeit.

Berlin 1931. Die Roaring Twenties sind vorbei. Massenarbeitslosigkeit, soziale Verelendung und politische Radikalisierung bestimmen den bürgerlichen Alltag. Nach dem großen Börsenkrach von 1929 steht auch der angesehene Bankier Ernst von Ufermann kurz vor dem Bankrott. Er muss nach Frankfurt, um einen neuen Kredit zu verhandeln. Am Flughafen werden ihm seine Papiere gestohlen. Das Flugzeug fliegt ohne ihn los. Als es kurz nach dem Start abstürzt, glaubt alle Welt, dass auch er unter den Opfern ist. Ufermann packt die Gelegenheit beim Schopf: Im Dienst eines jungen nationalsozialistischen Zirkels nimmt er eine neue Identität an, fährt nach Wien und taucht dort unter neuem Namen unter. Seine Ehefrau, die schon lange eine Affäre mit Ufermanns Kompagnon unterhält, streicht derweil die exorbitante Lebensversicherungssumme ihres Mannes ein.

Ein böses und verzweifeltes Katz- und Mausspiel um Täuschung, Verrat und Lüge beginnt, bei dem nur eines klar ist: Für Ernst von Ufermann bleibt das Leben verboten. Im Schatten des Hakenkreuzes ist die Welt der Kolportage plötzlich grausame Wirklichkeit geworden.

© J. Monika Walther

Der Tod eines Traumes – Menschen missbrauchen einander

Es gibt ein Leben vor dem Tod. Aber keine Garantie, dass es ein Leben in Würde wird. Ein Leben, das von anderen geachtet, vielleicht gar geschützt wird. Denn Menschen können es nicht lassen einander zu töten, auszurauben, zu hassen, zu bekriegen. Einander zu verletzen an Leib und Seele. Einander auszubeuten. Einander zu missbrauchen. Auch sexuell. Auch kleine Jungen und Mädchen. Weltweit, in Netzwerken, auf Campingplätzen, in Heimen, Vereinen und in Familien. In der Kirche. Während Glaube gelehrt und verkündet wird, werden Kinder missbraucht. Nicht alles Unfassbare geschieht irgendwo auf der Welt. Nein, der Campingplatz ist nebenan. Die Familien leben im Ruhrgebiet. Die Kirchen stehen im Münsterland.

© Dietmar Rabich

Unmöglich ist es, über alles zu trauern, was an Verbrechen gegen Menschen, gegen die Menschlichkeit durch Menschen auf der Welt geschieht. Fast sinnlos ist es, über alles, was an Grausamen und an Elend durch Menschen geschieht, sich zu empören. In Geschrei auszubrechen. Jede und jeder Einzelne muss Verantwortung, privat und beruflich, übernehmen. Für sich und für das, was geschieht. Zuhause, nebenan, auf der Straße. In den Gruppen. Den Fakten, den Taten nachzuspüren. Sie beharrlich aufzuklären. Nicht alles kann abgeschoben werden – auf die Oberen, die Polizei, den Staat. Hetze, Hass, gewalttätiges und beleidigenden Benehmen, sexueller Missbrauch ist nur möglich, wenn viele wegschauen, nicht zuhören, nicht mitfühlen, schweigen. Ihre eigenen Ämter und Macht missbrauchen. Der Fall des Kaplans Heinz Pottbäcker ist eines von diesen Beispielen: Die Kinder wurden nicht geschützt. Das Bistum in Münster schwieg und versagte Hilfe.

Der 2007 verstorbene Geistliche hat zahlreiche Kinder missbraucht. Seit November 2018 ist der Fall Pottbäcker öffentlich: Der schändliche sexuelle Missbrauch schutzbefohlener Kinder durch einen pädophilen Kaplan und das Versagen der Amtskirche, die über Jahre den Täter schützte und die Opfer ignorierte. Der Fall wurde öffentlich, weil Martin Schmitz aus Rhede die Verbrechen des Priester öffentlich machte. Martin Schmitz ist Betroffener.

Das Schreckliche an dem Fall ist (wie bei vielen anderen Verbrechen auch), dass die Verantwortlichen im Bistum Informationen über die Taten des Kaplans gehabt haben müssen, sagt Diozösanrichter Dr. Hermann Kahler. Der damalige Generalvikar und spätere Bischof von Münster, Reinhard Lettmann, versetzte den pädophilen Priester von einer Gemeinde in die nächste. „In all den Jahren ist den Verantwortlichen nie der Gedanke gekommen, hart durchzugreifen und Kinder zu schützen.“

Bischof Felix Genn versprach bereits im November 2018 in Rhede, „alles zu tun, was mir möglich ist, um sexuellen Missbrauch in unserer Kirche heute und in Zukunft zu verhindern – daran will ich mich messen lassen“.

„Starke Worte“, sagte damals am Ende der Veranstaltung ein älterer Herr. „Wo aber blieben die starken Taten des Bischofs? Er selbst sei auch Opfer, ein Betroffener aus einer Ordensschule“. Für ihn seien das Worthülsen. Noch 2015 habe Bischof Genn gemeinsam mit weiteren Bischöfen in Werne ihren Amtsbruder Georg Müller beigesetzt. Georg Müller war 2009 zurückgetreten. 2010 wurde bekannt, dass der Bischof sich Anfang 1990 des sexuellen Übergriffs schuldig gemacht hatte.

„Ich verstehe nicht, dass nur über uns gesprochen wird, aber nicht mit uns“, sagte der ältere Herr.

Dr. Werner Thissen, emeritierter Erzbischof von Hamburg, hat in einem Interview schwere Fehler im Umgang mit sexuellem Missbrauch aus seiner Zeit im Bistum Münster eingeräumt. Vor seiner Einführung als Erzbischof von Hamburg im Januar 2003 hatte Dr. Thissen mehr als zwanzig Jahre Personalverantwortung im Bistum Münster getragen. Von 1978 bis 1986 war er als Leiter der Hauptabteilung Seelsorge-Personal im Bischöflichen Generalvikariat in Münster für den Priester-Einsatz zuständig. Von 1986 bis 1999 war er Generalvikar und damit Stellvertreter des Bischofs. 1999 wurde er zum Weihbischof ernannt.

Erst als Erzbischof von Hamburg, als er Betroffenen viele Stunden zugehört habe, sei ihm klar geworden, „was Missbrauch an Verletzungen und Schaden anrichtet.“ Von daher sei es ihm heute ein großes Anliegen, „das zu tun, was man jetzt tun kann: die Betroffenen hören, die Missbrauchsverbrechen offen legen, weil es für die Betroffenen sehr heilsam ist, zu spüren: Das ist nicht etwas, was wir jetzt auch noch verdrängen und geheim halten müssen, sondern etwas, worüber man sprechen kann. Wichtig finde ich auch, um Entschuldigung zu bitten.“

Für einen weiteren schweren persönlichen Fehler hält es Dr. Thissen, „dass mein Vertrauen in die medizinischen, therapeutischen Möglichkeiten überzogen und unrealistisch war.“

Thissen sieht es inzwischen sehr kritisch, wie die Personalkonferenz im Bistum Münster früher tagte: „Es fehlten jegliche Standards professioneller Personalführung.“ Wenn ein Missbrauchsfall mitgeteilt wurde, seien in der Regel alle Mitglieder der Personalkonferenz informiert worden. Dann sei besprochen worden, wer sich in der jeweiligen Situation kümmern solle. Insgesamt sei das Thema des sexuellen Missbrauchs eher ein „Nischenthema“ gewesen, das die Mitglieder der Personalkonferenz schnell auf Ärzte und Therapeuten abgeschoben hätten.

Mitglieder der Personalkonferenz waren damals der Bischof, der den Vorsitz hatte, der Generalvikar, die fünf Weihbischöfe, der Personalreferent und der Regens des Priesterseminars: „Diejenigen, die des Missbrauchs beschuldigt wurden, waren ja Priester, die wir gut kannten. Da kommt sehr schnell der Mitleidseffekt auf. In einer Personalkonferenz fragte mal jemand: ‚Muss der Täter denn nicht bestraft werden?‘ Die übereinstimmende Meinung war: Der hat sich doch durch sein Vergehen am meisten schon selbst bestraft.“

Die Öffentlichkeit sei nicht offiziell über die Fälle informiert worden; auch sei niemand auf den Gedanken gekommen, alle Verantwortungsträger in den Pfarreien zu informieren: „Wir sahen nicht, dass es klare Regeln zur Herstellung von Transparenz geben muss.“ Weder die Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen, die heute selbstverständlich ist, noch Präventionsmaßnahmen seien im Blick gewesen.

Die Einsicht kommt in der Kirche, in allen gesellschaftlichen Institutionen, auch in den Familien, dem Haupt-Tatort sexueller Gewalt, spät. Zu spät für die Opfer, die traumatisiert sind und jetzt endlich auf Anerkennung ihres Leids hoffen. Aber nicht zu spät dafür, aus der Einsicht für Prävention und die Zukunft zu lernen. Sexuelle Gewalt in all ihren elenden und widerlichen Erscheinungsformen vom Menschenhandel bis zu pädophilen Dunkelmännern im Netz bleibt ein Problem, das eine Antwort des Staates und der Gesellschaft verlangt.

Im Augenblick ist keine Form des Zusammenlebens der Menschen in Sicht und organisierbar, in der die Menschen nicht einander ausbeuten, missachten und missbrauchen. Die Geschichte der Menschheit beweist dies leider. Pläne, Versuche und Träume gab es immer wieder, alle misslangen. Und selbst wo große Liebe geschworen wird, erschlägt der Mann die Frau, verwahrlosen Kinder in den Familien. Aber es muss sichere Schutzräume geben, dazu müssen weltweit endlich die Kirchen gehören. Sie haben lang genug gezaudert, Verbrechen begangen und zugelassen, verdrängt. Ab jetzt müssen sie handeln und für ihre Lehre und ihren Glauben einstehen. Sie müssen endlich ein Baustein der Zivilisation werden.

Wir brauchen noch viele Bausteine, um die Zivilisation des Menschen voranzubringen. Um organisierte Gier, Raub, Mord, Krieg und Missbrauch einzudämmen.

© J. Monika Walther 12/2019

Der Münsterlandmörder

Vier junge Frauen wurden von November 1971 bis Oktober 1974 ermordet. Edeltraud van Boxel (23) aus Münster verschwindet im November 1971 vom Straßenstrich. Sie wird wenige Stunden später nahe der B 499 bei Steinfurt erwürgt aufgefunden. Im Mai 1972 kehrt die Büglerin Barbara Storm (20) aus Schüttorf nach einem Discobesuch nicht mehr zurück. Zwei Tage später wird ihre Leiche zwischen Schöppingen und Gronau gefunden. Die 17-jährige Nordhornerin Marlies Hemmers wird zuletzt im August 1973 als Tramperin an der B 403 in Bad Bentheim gesehen. Im Dezember wird ihre Leiche im Merfelder Bruch, 25 Kilometer vom Fundort Barbara Storms, entdeckt. Im Oktober will die 22-jährige Erika Kunze von Münster aus nach Nordhorn trampen. Nachhause. Sie wird eine Woche später tot im Samerrott gefunden.

Vier junge Frauen wurden von November 1971 bis Oktober 1974 ermordet. Edeltraud van Boxel (23) aus Münster verschwindet im November 1971 vom Straßenstrich. Sie wird wenige Stunden später nahe der B 499 bei Steinfurt erwürgt aufgefunden. Im Mai 1972 kehrt die Büglerin Barbara Storm (20) aus Schüttorf nach einem Discobesuch nicht mehr zurück. Zwei Tage später wird ihre Leiche zwischen Schöppingen und Gronau gefunden. Die 17-jährige Nordhornerin Marlies Hemmers wird zuletzt im August 1973 als Tramperin an der B 403 in Bad Bentheim gesehen. Im Dezember wird ihre Leiche im Merfelder Bruch, 25 Kilometer vom Fundort Barbara Storms, entdeckt. Im Oktober will die 22-jährige Erika Kunze von Münster aus nach Nordhorn trampen. Nachhause. Sie wird eine Woche später tot im Samerrott gefunden.

Vierzig Jahre später hoffte die Polizei immer noch, diese Mordfälle aufklären zu können. Bis heute. So meldeten sich so viele Jahre später noch Zeugen, die entweder die Frauen in Begleitung eines Mannes sahen oder die Hinweise auf die Tatfahrzeuge geben konnten. Vor vierzig Jahren hatten die Ermittler unter dem Fingernagel eines Opfers DNA gefunden. Aufgrund der Hinweise und erneuter intensiver Aktenstudien werden 2014 Vergleichsproben von Männern untersucht. Den DNA-Abgleich gibt es erst seit den 1990er-Jahren. Damit einen Treffer zu landen, wie im Fall der 2007 in Köln ermordeten Anke Schäfer aus Lingen, wäre für die Ermittler aus Münster und Nordhorn „der Idealfall“ gewesen. Für Kriminalhauptkommissar Eckhard Klemp ist es sehr wahrscheinlich, dass der Serienmörder aus dem Dreieck zwischen Nordhorn, Rheine und Münster stammt. Er muss sich gut ausgekannt haben.

Die jungen Frauen waren vermutlich alle arglos zu ihrem Mörder ins Auto gestiegen und wurden sehr früh nach ihrem Verschwinden getötet. Mehr als neunhundert Spuren wurden allein im „Mordfall Erika Kunze“ verfolgt. „Insgesamt hat es mehrere Tausend Hinweise gegeben“, sagt Kriminalhauptkommissar Eckhard Klemp, der wieder und wieder die Unterlagen der ungelösten Mordfälle durchgeht oder nach Hinweisen von Kollegen aus ganz Deutschland Abgleiche vornimmt. Morde werden zu 95 bis 98 Prozent geklärt, zeigen die Statistiken. Die Unterlagen zu den „Anhaltermorden im Münsterland“ werden fortgeschrieben. Auch wenn die Polizei bis heute über den Münsterlandmörder fast nichts weiß. Zum Zeitpunkt der ersten Tat soll der Mann zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein. Er trug blondes bis dunkelblondes Haar und hatte eine schlanke Statur. Seine Körpergröße wurde von Zeugen auf 1,80 bis 1,90 Metern geschätzt. Der Mord an Erika Kunze ist im Münsterland die letzte Tat, die diesem „Phantom“ zugeschrieben wird.

In Heidelberg aber geschehen zwischen September 1975 und April 1977 erneut vier Morde an jungen Frauen zwischen achtzehn und zwanzig Jahren, die per Anhalter unterwegs waren. Zwei der Frauen werden ebenfalls tot im Wald aufgefunden. Es sei durchaus möglich, dass diese Morde auf denselben Täter wie im Münsterland zurückzuführen seien. Daher wird nach dem Täter noch immer bundesweit gefahndet. Mord verjährt nie.

Schwere Verbrechen

Hier wollen wir über die Mafia schreiben, den Immobilienhandel, über Geldwäsche und Schmuggel. Über alles, was die Menschen so treiben, oft mit großem Ernst und voller Lust. Wir beginnen mit einer kleinen Erzählung von J. Monika Walther, ehe wir in die möglichen Verbrechen, die so viel Geld und Gold bringen, einsteigen.

Himmel und Hölle

Warm ist es bei der Tigerlilli, warm und wohlig zum Händereiben, zum Anlehnen, zum beiläufigen Totschlagen. Die Gäste gestehen jedes Versagen mit einem schrägen Lächeln im Gesicht, solange sie sich um Wahrheiten herumdrücken können. Verzweiflung wird gespielt und übertrieben, Geschichten erfunden. Der Musikautomat spielt auf Straßenlautstärke. Lilli drückt die leuchtenden Tasten, erfüllt Gästen ihre Wünsche, aber wehe, wenn einer ohne zu fragen, Geld einwirft und einen Titel aussucht: die Knef, Marlene, Moon river, Piaf und Milva, das ist Lillis Musik.

Kommt ein Fremder herein wie Kaspar, wird taxiert, ob er sich wegen einer Bratwurst in die glitzernde Eckkneipe verirrt hat oder als neues Mitglied der verschworenen Kneipengemeinschaft taugt, ob er die nächsten Jahre seine Abende bei Tigerlilli verbringen wird. Oder weiter flüchtet.

Kaspar Adler tunkt das pappige Brot in die Currysoße, spießt mit der grünen Plastikgabel die Wurstscheiben auf, kleckert, schlingt, trinkt, verschluckt sich, hustet bis ihm die Tränen laufen, rennt hinaus auf die Straße und über den Bahnhofsplatz. Soße und Fett im Gesicht. Er schämt sich.

Damit ein Anfang ist, wurden zwei Menschen: Eva und Adam geschaffen, zusammen sollen sie sein, denn nur so wird ein Ziel zur gemeinsamen Sache. Wie Hausbau. Karrieren. Steuersplitting, Lebenskonzepte und Äpfelessen im Paradies. Adler beißt sich in die Lippen, leckt Blut und kaltes Fett ab, geht zurück in die glitzernde Düsternis, den Tag und Nacht aufblitzenden Lampen in Lillis Paradies.

Kein Reisender aus Berlin oder Frankfurt lehnt hier am Tresen. Die schlendern weiter, mit einer Krakauer in drei Servietten gewickelt oder einem mit Remouladensoße verseuchten Krabbenbrötchen, bei jedem Biss den Oberkörper weit vorgebeugt, damit die Seidenkrawatten keinen Fleck abbekommen. Fernzüge Basel Berlin Warschau Paris Mailand halten für neunzig Sekunden. Ihre Reisenden sitzen beim Bahnhofsitaliener vor einem Grappa oder trinken ein warmes Pils im Englisch Pub. Sie sehnen sich nach Verführung, aber geben ihr keine Chance. Hundert Schritte weiter.

Im Kneipensalon der Tigerlilli warten die Pendler, deren City Expresstriebwagen an jedem Laternenpfahl halten, trinken Penner mit Wohnsitz ihre zehn Bier, spielen Arbeitslose Karten und schmeißen Runden wie Millionäre, verbrabbeln Anwohner und Börsenangestellte ihre Abende und schocken um die nächste Runde Wein, Bier oder eisigen Wodka. Diejenigen, die gute und feine Zeiten erlebt haben, die immer noch einen Pelz, Anzüge und gute Manieren besitzen und die Hoffnung, dass ihnen übermorgen oder später wieder ein paar Klimmzüge auf der Leiter nach oben gelingen werden, sind um den langen geschwungenen Tresen versammelt. Um Lilli, immer geschminkt, Chanel Nummer 5, im tief ausgeschnittenen schwarzen Pullover, die langen Beine in eng sitzenden gestreiften Tigerhosen. Immer in Bewegung auf den klappernden Hackenschuhen. Immer lacht Lilli und trägt lange geschwungene Wimpern, Fingernägel in dunklem Rot, und einen glänzenden Mund mit weichen großen Lippen. Lilli behandelt jeden wie ihren besten Gast, Handschlag, Nachfragen. Anschreiben ist selbstverständlich, Deckel abstottern sowieso. Die Gläser müssen voll sein. Randvoll. Lilli behält den Überblick. Lilli lächelt, lacht, spricht laut, schweigt und schaut ihren Gästen in die Augen. Immer so als wüsste sie mehr als alle anderen. Dem Kaspar Adler, der wieder zur Tür hereinstolpert, winkt sie zu, zeigt auf den leeren Hocker am Ende des Tresens: „Setz dich! Und trink.“

„Erschossen wird, wer die Flucht wagt. Denn die, die schießen haben die wiegenden Schritte des Tangos vergessen, und auch wie sich die Haut eines Menschen anfühlt.“ Kaspar Adler lacht mutig in das Gesicht der Tigerlilli und sticht bei jedem Wort mit dem Finger in die Luft. Seine Hand wird eingefangen: „Wem hast du diesen Tango denn geklaut? Wir handeln hier mit Kleingeld, nicht mit großen Worten.“

Kaspar Adler lacht und verschluckt sein Bier in einem Zug: „Ich bin abgehauen, mich vermisst niemand.“

„Und deine Frau?“

„Die ist mich endlich los und kann schlafen, mit wem sie will.“ Kaspar Adler beugt sich weit über den glänzenden Tresen und schaut der Tigerlilli auf die Beine.“

Copyright Bernhard Schlafke, Fotograf und Maler, Hiddingsel

„Solche Blicke kosten!“ Lilli lässt Kaspar Adler stehen. Lilli hat immer die Auswahl. Kaspar Adler verschluckt sein Lachen, als hinter ihm eine raue tiefe Stimme befiehlt: „Bring mir eine Flasche Champagner, einen Moet. Und zwei Gläser.“ Kaspar Adler gehorcht der Frau am Spielautomaten, der rothaarigen Frau mit den schnellen großen Händen, mit einer lachenden und traurigen Mundhälfte, mit den großen grünen Augen und langen Blicken. Er gehorcht und Lilli lacht. Er gehorcht und serviert den Champagner. Er streicht sich die Haare nach hinten, zieht an seiner Krawatte. Er schwitzt.

Die Frau schaut Kaspar von unten nach oben langsam an, trinkt, dann spielt sie weiter: „Ich war vierzig, als es geschah. Ich schaute in den Spiegel: ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich schloss die Wohnung ab, steckte den Schlüssel der Nachbarin in den Briefkasten. Der erstbeste Zug kam aus Brüssel, der zweite fuhr nach Basel. Ich lebe in den Restaurants der Züge und auf Bahnsteigen.“ Die Augen der Frau strahlen, sie beugt sich vor, Kaspar sieht für einen Augenblick ihre Brüste. Seine Sinne beginnen zu taumeln.

„Jedem seine Currywurst“, lacht der Spieler am zweiten Automaten, „das ist das kapitalistische Prinzip. Jurek ogurek, kielbar e schnurek.“ Und die Frau fällt ein: „Hänschen, du Gürkchen, die Wurst hat ein Schnürchen.“

„Wichtig ist“, sagt der Spieler, der sich als Jurek aus Legbad vorstellt und behauptet dort, wenn er nicht in Deutschland arbeitet, mit einer deutschen Dichterin im polnischen Wald, im kasubischen Land zu leben, „dass der Ketchup aus der Flasche auf die Wurst schießt und dann mit Currystaub fein abgepudert wird, das ist die Kunst. Zwei Jahre“, sagt Jurek, „habe ich in Duisburg-Kaiserberg angeschafft. Den ganzen Tag Currywürste und Pommes rot weiß. Du bekommst Geld und falsche Hoffnungen. Bis die Tränen übers Gesicht laufen. Das ist Zuhause im Tucheler Wald nicht so. Wenn die Frauen in deinem Bett sind, gehören sie dir und umklammern dich mit ihren Beinen. Und wenn die Fische im Frühling in den See strömen, fangen wir Fisch und essen ihn, morgens und abends. Und wir frieren ihn ein, alle Truhen voll. Alle satt. Wenn der Fisch uns wieder verlässt, lassen wir ihn ziehen. Wenn die Frauen mein Bett verlassen, können sie tun, was sie wollen.“ Jurek schlägt den Automaten. „Er ist reif, ich habe ihn gut gefüttert.“

Kaspar stellt sich gerade, streckt sich, wird größer; das erste Mal schweift sein Blick über alle Gäste, sieht er den dunkel glänzenden Tresen, sieht Lillis Falten in der Schminke und die zwei Gesichtshälften der Frau neben ihm. Er sieht, dass sie ihn beobachtet. Er spürt das Blut in seinem Bauch.

„Welches Lied soll ich dir singen? Du willst meinen Namen wissen? – Irina.“

„Irina“, wiederholt Kaspar. „Irina“. Und dann schenkt er Irina Champagner ein und schaut sie an. Er hat vergessen, dass er verheiratet und verzweifelt ist. Er hat sein Leben und sich vergessen. Er will diese Frau, jetzt, hier, heute Nacht. Er will, dass diese grünen Augen ihn verführen, diese Hände ihn berühren, er will ihren Duft atmen. Da sieht Kaspar, wie Irina zwei Männern zuwinkt, strahlend, ihr Körper bewegt sich schneller: Zwei Männer in teuren Anzügen, braun gebrannt. Kaspar wird schlecht. Und wütend.

„Können Sie mir sagen, Irina, was aus den Fragen wird, die niemand beantwortet? Wer registriert die? Sie sind doch gestellt worden. Da gäbe es die Pflicht der Gefragten zu antworten, in angemessener Zeit. In einer Frist, die auszuhalten ist.“ Irina lächelt ihn mit der traurigen Gesichtshälfte an, mit der Lachenden schaut sie nach den beiden Männern. Sie spielt weiter, schneller. Sie schlägt die Beine übereinander, dreht sich von Kaspar weg.

Adler bestellt sich leise einen doppelten Wodka. „Wissen Sie, wie Wellen gefrieren? Im leichten Überschlag grün gefrieren und wie das in Schichten gefrorene Eis klingt? Es pfeift. Und wissen Sie, wie Liebe im Herzen erfriert?“

„Die letzte Frage ist unzulässig“, sagt Irina und drückt den Automaten hoch und höher, gewinnt, die Münzen rasseln in den Schacht.

Kaspar trinkt und weiß, dass er nie leichter und schwerer zugleich sich fühlte als in diesem Augenblick, nicht als langjähriger Ehemann der Judith Auer und nicht als Soldat und Offizier in Kommandeursverwendung. Weggelaufen war er. Aus seinem Beruf. Weggelaufen von Judith. Nicht weit war er geflüchtet. In der Stadt geblieben. Judith hätte ihn finden können, aber Judith war mit ihrer Welt beschäftig. Das hatte er schon beim Jawort gewusst, aber die Folgen nicht geahnt. Verlangt hatte es ihn nach ihr, aber ihr waren nicht die Küsse wichtig, sondern ihre Karrierehüpfer am Gericht und die vielen Abende mit ihren Vorgesetzten.

Kaspar trinkt noch einen Wodka und noch einen und den Champagner und fragt Irina: „Bekommt jeder Mensch bei der Geburt eine Fragenanzahl zugewiesen? Mit einer Bewertungsziffer? Schwere Fragen, leichte Fragen. Und nach der Bewertung richtet sich die Menge der Antworten, die Qualität?“ Kaspar Adler will seinen Arm um Irina legen, aber da sind die beiden gut aussehenden Männer neben ihm und Irina, lachen ihm ins Gesicht: „Was willst du von dieser Königin?“

„Alles!“ sagt Adler und da schaut ihn Irina noch einmal von oben bis unten an und lächelt. Kaspar kann nicht erkennen, ob sie ein Ja oder ein Nein lächelt: „Wie viel Geld hast du bei dir? Wie viel?“ Kaspar langt sofort in seine Hosentasche, dann erkennt er die Falle: „So viel wie Sie brauchen, Irina.“

„Haben Sie nicht“, sagt einer der Männer. „Sie haben nichts, was Irina braucht.“

„Doch“, sagt Irina, „er hat Fragen und keine Antworten.“

„Lasst ihn in Ruhe“, ruft Lilli vom anderen Ende des Tresens, dann schiebt sie Kaspar noch einen Wodka hin und sagt leise: „Alles kostet und solche Frauen kosten Männern wie dir das Leben.“

„Solche Frauen?“

„Solche Frauen wie mich und Irina!“

Kaspar Adler stellte sich wieder neben den Automaten, neben Irina, fragte: „Schlafen Sie mit diesen Männern?“

„Wieder eine unzulässige Frage!“

„Jedem seine Currywurst“, lacht Jurek, der mit dem Gewinn wieder den Automaten füttert. „Was quälst du dich mit halben Wahrheiten.“

„Ich habe Fragen gestellt und keine Antworten bekommen.“

Irina gewinnt wieder eine Serie, holt sich das Geld, zieht Kaspar zum Tresen auf einen der Barhocker, sagt: „Kennst du deine Tabus?“

„Sag nichts!“ Lilli stellt eine Flasche Wodka und Wasser vor Kaspar.

„Wenn du deine Tabus weißt, nehme ich dich vielleicht für eine Reise mit.“ Kaspar Adler antwortet unbedacht schnell: „Verführung und Hingabe!“

Im Morgengrauen stehen Irina und Kaspar Adler am Bahngleis für die Fernzüge. Jurek hinter ihnen, verkleidet in Weste, weißem Hemd, Fliege und schwarzer Servierhose. Sie steigen ein, nehmen im Speisewagen Platz; Jurek bedient sie fürstlich, versteckt sie vor dem Kontrolleur. Ein Speisewagen ist ein guter Ort zum Sprechen.

„Ich habe zu viele Antworten bekommen. Viel zu früh“, sagt Irina.

„Ich habe viel zu spät Fragen gestellt.“

Sie schauen in den graublauen Morgen hinaus. „Was wird aus den Fragen, die niemand beantwortet?“

„Trennung ist alles, was wir vom Paradies wissen. Von Gott, von anderen Menschen. Von der Liebe. Hinter dem Garten Eden gab es nicht noch einen Paradiesgarten mit anderen Menschen und noch ein Paradies mit neuen Kleidern und eines ohne falsche Engel und Äpfel. Und also stehen wir Schlange an der Höllentür.“ Irina verschlingt mit großen Bissen alles, was Jurek auftischt. Kaspar Adler wird angst und bang: „Wer bist du?“

© J. Monika Walther

Auftragskiller

Auftragsmorden ist teuer. Die Preise differieren sehr. So ist in der Schweiz solch ein Mörder durchaus schon ab 5000 Dollar zu haben. Auftragskillern geht es ums Geld. Um nichts anderes. Auch wenn die Preisspannen in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich sind. Es gibt osteuropäische Webseiten, die derartige Dienste sogar öffentlich anbieten. Es heißt, dass sie Aufträge auch online entgegennehmen. So kostet zum Beispiel „ein leichtes Schütteln“ ungefähr 350 Dollar. Knochenbrechen ist für 50 Euro pro Knochen zu haben.

Geleast werden diese Typen von Auftraggebern, die im Verborgenen bleiben. Natürlich. Es kann ein Staat sein, es kann ein Saubermensch sein, dem es nach Rache gelüstet, er kann in jedem Aufsichtsrat, in jeder Partei sitzen. Sie machen sich ihre Hände nicht schmutzig. Auftraggeber haben ihre potentiellen Adressen. Auch im Darknet werden derartige Leistungen angeboten. Darknet, Tummelplatz für Kriminelle. Hier blühen die Schwarzmärkte. Drogen. Waffen. Kinderpornografie. Auftragsmord. Ob die angebotenen Dienstleistungen echt sind, nun, das wäre zu überprüfen. Über das populäre Programm Tor-Browser kann man in die Dunkelheit des Bösen spazieren. Besonders gruselig sind die „Angebote“ der Auftragsmörder, die hier ihre Dienste anbieten. Ihre Spezialitäten sollen Tötungen sein, die wie ein Suizid oder Unfall aussehen.

Auch die Mafia bedient sich ihrer. Ein Mafiakiller brachte mit einem „Kollegen“ einen italienischen Kredithai um, sie wurden gut entlohnt. Mal waren es 17.000, mal 25.000 Euro, womit sie bezahlt wurden. Auch ein Viehhändler aus dem Münsterland versuchte es mit einem Auftragsmörder, um einen Konkurrenten, den er so gar nicht mochte, und für sein wirtschaftliches Dilemma verantwortlich machte, auszuschalten.

Es ist möglich, dass unsere fiktiven Ermittler Jacob Witowski und Dore Vermeulen in unserem Münsterlandkrimi einen Auftragsmörder finden.

©Monika Detering

1933 lebten in Westfalen-Lippe ungefähr neunzehntausend jüdische Deutsche, bis 1939 verlässt die Hälfte ihre Heimat. Sie flüchten, emigrieren. Anfang Dezember 1941 beginnen die Deportationen nach Osten, nach Riga, Izbica, Lodz und Minsk, ab 1942 auch nach Theresienstadt und Auschwitz-Birkenau. Jede Möglichkeit zu fliehen, auszuwandern oder zu einer Gegenwart ist versperrt. Nutznießer der Deportationen sind Nazis, Familien mit Beziehungen, Ausgebombte, arische Deutsche, die Wohnungen, Häuser, Möbel erhalten. Westfalen-Lippe wird ‚judenrein‘ wie alle Landstriche und Länder, in denen die Deutschen ihre Kriege gegen die Bevölkerungen, Untermenschen, Juden führen.

1933 lebten in Westfalen-Lippe ungefähr neunzehntausend jüdische Deutsche, bis 1939 verlässt die Hälfte ihre Heimat. Sie flüchten, emigrieren. Anfang Dezember 1941 beginnen die Deportationen nach Osten, nach Riga, Izbica, Lodz und Minsk, ab 1942 auch nach Theresienstadt und Auschwitz-Birkenau. Jede Möglichkeit zu fliehen, auszuwandern oder zu einer Gegenwart ist versperrt. Nutznießer der Deportationen sind Nazis, Familien mit Beziehungen, Ausgebombte, arische Deutsche, die Wohnungen, Häuser, Möbel erhalten. Westfalen-Lippe wird ‚judenrein‘ wie alle Landstriche und Länder, in denen die Deutschen ihre Kriege gegen die Bevölkerungen, Untermenschen, Juden führen.

Jeannette Wolff: „Im Januar 1942 wurden wir deportiert. Wir waren schon für Oktober 1941 zur Deportation aufgefordert; aus irgendwelchen Gründen wurde der Transport bis Januar 1942 abgeblasen. Da flatterte auch in meine Wohnung der ominöse Evakuierungsbrief der Gestapo: „Sie haben sich am 20. Januar 1942 morgens 8 Uhr, mit ihrer Familie im großen Börsensaal in Dortmund einzufinden, um zum Arbeitseinsatz im Osten verwandt zu werden.“ Auf diesem Schreiben wurde genau festgelegt, was jeder an Gepäck mitnehmen konnte, 10 RM an Geld waren gestattet, alles andere musste zur Verfügung der Gestapo bleiben. Ich muss vorausschicken, dass man die meisten Juden schon vorher aus ihren Wohnungen verwiesen und in ein feuchtes Barackenlager am Kanal gebracht hatte. Dort wurden sie zu vielen zusammengepfercht. Wäsche, Möbel und Kleidung wurden zum größten Teil von der Gestapo beschlagnahmt.

Jeannette Wolff: „Im Januar 1942 wurden wir deportiert. Wir waren schon für Oktober 1941 zur Deportation aufgefordert; aus irgendwelchen Gründen wurde der Transport bis Januar 1942 abgeblasen. Da flatterte auch in meine Wohnung der ominöse Evakuierungsbrief der Gestapo: „Sie haben sich am 20. Januar 1942 morgens 8 Uhr, mit ihrer Familie im großen Börsensaal in Dortmund einzufinden, um zum Arbeitseinsatz im Osten verwandt zu werden.“ Auf diesem Schreiben wurde genau festgelegt, was jeder an Gepäck mitnehmen konnte, 10 RM an Geld waren gestattet, alles andere musste zur Verfügung der Gestapo bleiben. Ich muss vorausschicken, dass man die meisten Juden schon vorher aus ihren Wohnungen verwiesen und in ein feuchtes Barackenlager am Kanal gebracht hatte. Dort wurden sie zu vielen zusammengepfercht. Wäsche, Möbel und Kleidung wurden zum größten Teil von der Gestapo beschlagnahmt. Das Ehepaar Goldenberg und Verona Goldschmidt kehrten nach Münster zurück, Siegfried Weinberg erst im Jahre 1948. Denn seine Befreiung in Riga im Oktober 1944 war nur von kurzer Dauer gewesen. Im Januar 1945 wurde er verhaftet und ohne jede Verhandlung im März für dreieinhalb Jahre in ein Lager hei Swerdlowsk am Ural gesperrt. Nach stalinistischer Denkart standen überlebende KZ-Häftlinge generell im Verdacht der Kollaboration, und wer verdächtig war, war schnell schuldig.

Das Ehepaar Goldenberg und Verona Goldschmidt kehrten nach Münster zurück, Siegfried Weinberg erst im Jahre 1948. Denn seine Befreiung in Riga im Oktober 1944 war nur von kurzer Dauer gewesen. Im Januar 1945 wurde er verhaftet und ohne jede Verhandlung im März für dreieinhalb Jahre in ein Lager hei Swerdlowsk am Ural gesperrt. Nach stalinistischer Denkart standen überlebende KZ-Häftlinge generell im Verdacht der Kollaboration, und wer verdächtig war, war schnell schuldig.

Die Friedenversuche während der dreißig Jahre misslangen, erst mit den Westfälischen Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück von 1641 bis 1648 konnte der Krieg beendet werden. Fünf Jahre dauerte der Friedenskongress aller Kriegsparteien, auf dem fast alle großen europäischen Mächte vertreten waren. Die Beschlüsse des Westfälischen Friedens und die Ergänzungen im Nürnberger Exekutionstag wurden als Reichsgrundgesetz behandelt und im vollen Wortlaut in den Beschluss des Reichstages vom 17. Mai 1654 aufgenommen, genannt Jüngster Reichsabschied. Der Westfälische Friede war Namensgeber des Westfälischen Systems und wurde zum Vorbild für spätere Friedenskonferenzen, da er dem Prinzip der Gleichberechtigung der Staaten, unabhängig von ihrer tatsächlichen Macht, zur Durchsetzung verhalf.

Die Friedenversuche während der dreißig Jahre misslangen, erst mit den Westfälischen Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück von 1641 bis 1648 konnte der Krieg beendet werden. Fünf Jahre dauerte der Friedenskongress aller Kriegsparteien, auf dem fast alle großen europäischen Mächte vertreten waren. Die Beschlüsse des Westfälischen Friedens und die Ergänzungen im Nürnberger Exekutionstag wurden als Reichsgrundgesetz behandelt und im vollen Wortlaut in den Beschluss des Reichstages vom 17. Mai 1654 aufgenommen, genannt Jüngster Reichsabschied. Der Westfälische Friede war Namensgeber des Westfälischen Systems und wurde zum Vorbild für spätere Friedenskonferenzen, da er dem Prinzip der Gleichberechtigung der Staaten, unabhängig von ihrer tatsächlichen Macht, zur Durchsetzung verhalf.

Das kleine Mädchen lief durch die Trümmer, zwischen den dürren Erwachsenen, zwischen den humpelnden Einbeinern und einarmigen Männern. Das kleine Mädchen lächelte für verschrumpelte Äpfel und Brotrinden und schwatzte alten Männern, die vesperten, einen schmalen Streifen geräucherten Speck ab. Das kleine Mädchen sah eines Tages hinter einem Fenster eine alte Frau. Die alte Frau war dreißig Jahre, blass und hatte ihre langen dunklen Haare als fest geflochtenen Zopf um ihr Gesicht gelegt. Das kleine Mädchen hörte Musik. Töne. Ein Klavier. An der Haustür stand auf einem Pappschild: Klavierunterricht. Zu allen Zeiten. Bitte klingeln bei Fräulein Musbach. Das Mädchen klingelte. Fräulein Musbach öffnete. Sie war groß und schlank, in einen Wickelrock gekleidet. Über dem Pullover trug sie eine Jacke aus einem Wehrmachtsmantel genäht. Die Hände steckten in Handschuhen, deren Finger abgeschnitten waren.„Ich möchte Klavierunterricht zu allen Zeiten“, sagte das Mädchen.

Das kleine Mädchen lief durch die Trümmer, zwischen den dürren Erwachsenen, zwischen den humpelnden Einbeinern und einarmigen Männern. Das kleine Mädchen lächelte für verschrumpelte Äpfel und Brotrinden und schwatzte alten Männern, die vesperten, einen schmalen Streifen geräucherten Speck ab. Das kleine Mädchen sah eines Tages hinter einem Fenster eine alte Frau. Die alte Frau war dreißig Jahre, blass und hatte ihre langen dunklen Haare als fest geflochtenen Zopf um ihr Gesicht gelegt. Das kleine Mädchen hörte Musik. Töne. Ein Klavier. An der Haustür stand auf einem Pappschild: Klavierunterricht. Zu allen Zeiten. Bitte klingeln bei Fräulein Musbach. Das Mädchen klingelte. Fräulein Musbach öffnete. Sie war groß und schlank, in einen Wickelrock gekleidet. Über dem Pullover trug sie eine Jacke aus einem Wehrmachtsmantel genäht. Die Hände steckten in Handschuhen, deren Finger abgeschnitten waren.„Ich möchte Klavierunterricht zu allen Zeiten“, sagte das Mädchen. Das kleine Mädchen erhielt nun Klavierunterricht zu allen Zeiten. Jeden Tag ging sie zu Fräulein Musbach. Eine Stunde Unterricht und eine Stunde Üben. Zwei Groschen, später fünfzig Pfennig, dann eine Mark. Da war das Mädchen nicht mehr so klein. Die Mutter hatte inzwischen einen Schrank, Tisch und Stühle gekauft. Betten, zwei Sessel, ein Radio; aber ein Klavier wollte die Mutter auf keinen Fall kaufen. Der Onkel griff noch einmal ein und ließ ein gebrauchtes Klavier anliefern, aber das half dem Mädchen nicht, weil die Mutter sich über den Klavierlärm beschwerte, das Üben verbot, Kopfschmerzen vorgab. Bei Fräulein Musbach konnte das Mädchen nicht mehr als die eine Stunde am Tag üben, weil die Klavierlehrerin selbst viele Stunden üben und spielen musste: Sie hatte die springenden Sekunden entdeckt. Sie gab kaum noch Unterricht. Sie wollte nur eines: In der Stille zwischen dem Anschlagen der Tasten verschwinden. Fräulein Musbach zeigte dem größer werdenden Mädchen immer und immer wieder, worin die Kunst und das Geheimnis der springenden Sekunden lagen. Sie sagte: „Nur diese Sekunden öffnen die Zeitfenster. Und nur durch diese Zeitlöcher sind die Vergangenheit und die Zukunft zu erreichen. Die springenden Sekunden sind die Fenster zu allen anderen Welten und Zeiten. Du kannst darin verschwinden und andere in dieser toten Zeit verschwinden lassen.“

Das kleine Mädchen erhielt nun Klavierunterricht zu allen Zeiten. Jeden Tag ging sie zu Fräulein Musbach. Eine Stunde Unterricht und eine Stunde Üben. Zwei Groschen, später fünfzig Pfennig, dann eine Mark. Da war das Mädchen nicht mehr so klein. Die Mutter hatte inzwischen einen Schrank, Tisch und Stühle gekauft. Betten, zwei Sessel, ein Radio; aber ein Klavier wollte die Mutter auf keinen Fall kaufen. Der Onkel griff noch einmal ein und ließ ein gebrauchtes Klavier anliefern, aber das half dem Mädchen nicht, weil die Mutter sich über den Klavierlärm beschwerte, das Üben verbot, Kopfschmerzen vorgab. Bei Fräulein Musbach konnte das Mädchen nicht mehr als die eine Stunde am Tag üben, weil die Klavierlehrerin selbst viele Stunden üben und spielen musste: Sie hatte die springenden Sekunden entdeckt. Sie gab kaum noch Unterricht. Sie wollte nur eines: In der Stille zwischen dem Anschlagen der Tasten verschwinden. Fräulein Musbach zeigte dem größer werdenden Mädchen immer und immer wieder, worin die Kunst und das Geheimnis der springenden Sekunden lagen. Sie sagte: „Nur diese Sekunden öffnen die Zeitfenster. Und nur durch diese Zeitlöcher sind die Vergangenheit und die Zukunft zu erreichen. Die springenden Sekunden sind die Fenster zu allen anderen Welten und Zeiten. Du kannst darin verschwinden und andere in dieser toten Zeit verschwinden lassen.“

Die amerikanische Autorin Maggie Nelson schrieb die Autobiographie eines Prozesses: Die roten Stellen: 1969 wird eine Frau brutal ermordet. Dreißig Jahre später wird der Täter gefasst, und Maggie Nelson sitzt dem Mörder ihrer im Gerichtssaal gegenüber.

Die amerikanische Autorin Maggie Nelson schrieb die Autobiographie eines Prozesses: Die roten Stellen: 1969 wird eine Frau brutal ermordet. Dreißig Jahre später wird der Täter gefasst, und Maggie Nelson sitzt dem Mörder ihrer im Gerichtssaal gegenüber.