Die Seele schlägt sich durch: Erinnern, schreiben, reden

Bei Lesungen und auch sonst im Leben werden Schriftstellerinnen und Autoren gefragt: Und woher kommen Ihnen all diese Ideen. Anfangs wusste ich so schnell keine Antwort, denn für mich ist jede Frau, jeder Mensch voller Geschichte und Geschichten, jedes Ding und jedes Wesen, dazu kommen die Landschaften, die Farben, alle Gedanken und Erkenntnisse, alle Erfindungen und immer wieder die Geschichte des Großen und Ganzen, die Kausalität, die Welt, die schwarzen Löcher und die grünen Polarsterne, das Eis und die Gletscher, die Referenzrahmen der Gesellschaften, die Kriege, die Fluchten, das Ankommen, Bleiben, das Lieben. Der Duft und die Farben. Kein Leben reicht, um nur die Menge der Ideen zu begreifen, die Vielfalt der Lieben. Der Lebensvariationen. Und zu all dem kommt noch das eigene Leben, die eigene Sicht, der eigene Blick, das Lieben und Fühlen. Den Ausschnitt des Himmels und der Erde, den ich sehe und begreife, wie ich fühle, die Geschichte meiner Familie und die Geschichten, die erzählt werden, die ich höre. Die eigene Geschichte in allen Variationen. Mein Spiegelbild, die Bilder der anderen. Ich. Kann ich mich vergessen oder muss ich irgendwann von mir erzählen? Oder erzähle ich dauernd von mir und verstecke mich zwischen den Kulissen, stelle mich an den Rand und schaue zu? Als ich das kleine rotlockige Mädchen am Schwäbischen Meer war, begann in einem der Winter, der See langsam zu zufrieren. Die Schifffahrt war eingestellt, vom Ufer aus konnten wir Kinder lange über das Eis laufen, dann gab es weit draußen erste Spalten, riesige Eisschollen; wir drei Mädchen hüpften und sprangen weiter, immer weiter. Langsam fiel die Dämmerung aus dem Himmel: wir standen auf einer sehr großen Eisscholle. Die trieb mit der Strömung hinaus auf die See. Immer weiter. Emily, Maria und ich lachten vor Glück. Noch waren wir von anderen Eisschollen umgeben, aber wir konnten nicht mehr so weit springen, um die Scholle zu wechseln.

Als ich das kleine rotlockige Mädchen am Schwäbischen Meer war, begann in einem der Winter, der See langsam zu zufrieren. Die Schifffahrt war eingestellt, vom Ufer aus konnten wir Kinder lange über das Eis laufen, dann gab es weit draußen erste Spalten, riesige Eisschollen; wir drei Mädchen hüpften und sprangen weiter, immer weiter. Langsam fiel die Dämmerung aus dem Himmel: wir standen auf einer sehr großen Eisscholle. Die trieb mit der Strömung hinaus auf die See. Immer weiter. Emily, Maria und ich lachten vor Glück. Noch waren wir von anderen Eisschollen umgeben, aber wir konnten nicht mehr so weit springen, um die Scholle zu wechseln.

Am Ufer liefen die Erwachsenen winkend hin und her, wir hörten Rufe, wir winkten auch und schrien. Und trieben mit der Scholle weiter. Immer weiter. Drei Männer machten sich mit langen Stangen auf den Weg. Sie rannten. Die Stangen hatten Flößerhaken. Die Männer zogen Eisschollen heran, sprangen von Platte zu Platte bis sie auf einer Scholle standen, zehn Meter von uns entfernt. Mit allen Kräften zogen sie andere Schollen heran, stießen sie in unsere Richtung. Einer der Männer balancierte bis einen Meter vor uns Mädchen: gib mir deine Hände. Er streckte sich und zog die kleine Emily mit einem Schwung zu sich, reichte sie nach hinten weiter, dann kam Maria, dann ich. Wir waren müde. Die Männer trugen uns. Wir schliefen in ihren Armen ein und waren verwundert, dass am Ufer so viele aufgeregte Erwachsene herumliefen. Die Erwachsenen schrien vor Angst. Ihr wärt alle drei ertrunken da draußen. Am liebsten hätten sie uns geschlagen, aber wir waren müde und froren. Und Emily weinte.

Diese Geschichte erzähle ich hier das erste Mal, obwohl die Bilder immer gegenwärtig waren. Denn das Glücksgefühl, während wir auf der letzten Scholle dahin schaukelten, war groß und der Schreck über die brüllenden Erwachsenen auch. Andere Kinder haben Ähnliches oder Wichtigeres erlebt, darum geht es nicht.

Nicht nur diese Geschichte erzählte ich nicht, als ich mit achtzehn zu schreiben begann: Gedichte, kleine Geschichten, Filmkritiken, dann wissenschaftliche Artikel, erste Essays, Kolumnen, über Hörspiele, Filme, viele Geschichten. Noch mehr Erzählungen. Nicht über die Eisscholle, nicht über die Nachkriegswinter, nicht über den Verlust der Heimat in Leipzig, nicht über die völlig zerstörte Familie. Nicht über die Trümmer, die Kälte. Nicht über die Kindheit, die Verlorenheit.

Es gibt Autoren, Schriftstellerinnen, die erleben jetzt etwas und schon schreiben sie darüber: dass sie auf dem Tisch tanzten, liebten, küssten, da oder dort waren. Sie schreiben in der Momentaufnahme. Ich war gegen Ende der Francodiktatur im spanischen Widerstand. Später flüchtete ich nach Portugal. Ich habe erst 25 Jahre später angefangen darüber zu schreiben, ausgelöst durch eine Fotografie der Berliner Fotografin Barbara Dietl. Sie schickte mir jeden Monat ein Bild und ich schrieb dazu Erzählungen. Auf einem Bild lag eine Puppe auf einem alten Tisch. Ja, ich hatte in Spanien den Tod mir sehr, sehr naher Menschen erlebt. Nun schrieb ich ‚Das Fest von Lissabon‘. Aber ich musste noch viel älter werden, um endlich in den ‚Fluchtlinien‘ meiner jüdischen Familiengeschichte so nahe zu kommen, wie mein Wissen und die Seele es zustande brachten. Und so war es immer: ich schrieb mich annähernd vom Rande her. Und wenn ich jetzt an alles Erlebte denke, dann habe ich noch gar nicht angefangen zu erzählen, wie es ist, auf der Welt zu sein und zu begreifen, was alles geschieht, was die Menschen treiben und lassen, wie die Schneeflocken fallen, die Amseln in meine Schreibstube schauen, die Blätter wirbeln, ein Kuss geküsst wird, der mir gilt. Und doch habe ich von allem erzählt, den Anfang, den Versuch beschrieben zu leben. Ohne den Roman ‚Fluchtlinien – Wie die Welt sich in Innen und Außen teilte‘ hätte ich nicht anfangen können, nein, hätte ich nicht zulassen können, mich an immer mehr zu erinnern, davon jetzt zu schreiben und auch zu begreifen, wie wichtig es ist, davon zu erzählen.

Nun schrieb ich ‚Das Fest von Lissabon‘. Aber ich musste noch viel älter werden, um endlich in den ‚Fluchtlinien‘ meiner jüdischen Familiengeschichte so nahe zu kommen, wie mein Wissen und die Seele es zustande brachten. Und so war es immer: ich schrieb mich annähernd vom Rande her. Und wenn ich jetzt an alles Erlebte denke, dann habe ich noch gar nicht angefangen zu erzählen, wie es ist, auf der Welt zu sein und zu begreifen, was alles geschieht, was die Menschen treiben und lassen, wie die Schneeflocken fallen, die Amseln in meine Schreibstube schauen, die Blätter wirbeln, ein Kuss geküsst wird, der mir gilt. Und doch habe ich von allem erzählt, den Anfang, den Versuch beschrieben zu leben. Ohne den Roman ‚Fluchtlinien – Wie die Welt sich in Innen und Außen teilte‘ hätte ich nicht anfangen können, nein, hätte ich nicht zulassen können, mich an immer mehr zu erinnern, davon jetzt zu schreiben und auch zu begreifen, wie wichtig es ist, davon zu erzählen.

Hier die ganze Geschichte über die Weihnachten in der Nachkriegszeit am Bodensee:

Ein Hund und drei Kinder im Schnee –

Meine Mutter und ich flüchteten aus der DDR 1952, mit zwei Rucksäcken, einer Handtasche und einem großen Holzkoffer. Bei Nacht und Schnee in die Tschechoslowakei. Mit Zügen, ohne Fahrkarten und Papiere. Ohne Zuzugsgenehmigungen für irgendeine der Zonen. Weiter nach Bayern ins Lager Moschendorf. Bis Kriegsende ein KZ Meine Mutter hielt die Menschen, den Dreck, die Enge nicht aus. „Keine Lager, keinen Schmutz mehr“, sagte meine Mutter. Sie war einige Monate in Ravensbrück gefangen gewesen. Wir flüchteten weiter bis an den Bodensee. Ein Buchhändler floh mit uns. Er hatte in Leipzig seine Lehre als Buchhändler absolviert. Er floh nach Hause. Zur Seebuchhandlung seines Vaters. Friedrichshafen. Blick auf den Säntis. Bei klarem Wetter.

Als ich den Berg, den Säntis mit seiner weißen Mütze, das erste Mal sah, wusste ich seinen Namen nicht und auch nicht, dass am anderen Ufer die zugesperrte Schweiz lag und dass es dort Dinge gab, die ich noch nie im Leben zuvor gesehen, geschmeckt und gerochen hatte: Schokolade, Orangen, Bananen, Milch, Kakao und Marzipankuchen. Nugat. Schoggi. Ich wusste auch nicht, dass es hinter diesen weißen Bergen noch sehr viel mehr Welt gab.

Was hatten wir aus Leipzig mitgebracht? Was war in dem Holzkoffer? Eine Damasttischdecke, Silberbestecke, Papiere zum Besitz des Hauses in Leipzig. Kleidung. Großvaters Säbel. Großvaters Sattlerwerkzeuge. Großvaters Taschenuhr und sein Seidenschal. Abtrockentücher aus Großmutters Bestand, bestickt und noch unbenutzt. Einige Fotoalben. Eine Pelzstola. Eine Lederetui mit einer silbernen Schere und einem silbernen Fingerhut. Ein merkwürdiges Sammelsurium.

Als Kind fragte ich die Verwandten oft, was war in deinem Koffer? Die nach England geflüchteten Blumenthals landeten ohne Gepäck in Liverpool, ihnen waren nur die Rucksäcke und zwei Aktentaschen geblieben. Die meisten gingen unauffällig mit zweifach angezogener Kleidung, Handtaschen und Rucksäcken. Niemand wollte erkennbar über die deutschen Grenzen, nur Verwandte, Freunde in der Nähe besuchen. Nur ein Ausflug. Die Zugfahrten waren sorgfältig bedacht und verliefen selten wie geplant. Da standen Gestapomänner auf dem Bahnsteig, da durchsuchte die SS einen Zug. Oder andere Reisende wurden abgeführt. Lieber noch einmal im Kreis fahren. Und auch wer die Genehmigung für eine Ausreise hatte, verhielt sich unauffällig. Ein kleiner Koffer. Besitz und Geld musste mit Hilfe anderer gerettet oder als verloren ausgebucht werden in der Lebensbilanz. Millionen Mal musste die Existenz, alle Gefühle, Wissen und Können, alles Leben ausgebucht werden. Keinen Hut mehr zum Ziehen, Kein Lächeln. Kein Guten Tag der Nachbarn mehr. Keine Luft mehr zum Atmen. Meine Mutter und ich kamen über alle Zonengrenzen bis an den Bodensee und fanden einen Unterschlupf in der Drachenstation, direkt an der zerstörten Ufermauer gelegen. Ein neuer Lebensroman. Der Sinn war zu leben. Nach dem Überleben. In der Fremde zu leben.

Vor der ehemaligen Wetterstation bogen sich Bahngleise in die Luft, ein zerbombter Kran hing quer ins Wasser. Wir schliefen auf Strohsäcken, hatten nichts zu essen, waren Fremde. Mit den Monaten kamen immer mehr Flüchtlinge aus der DDR, Geflüchtete aus den baltischen Ländern, aus Schlesien und Ostpreußen waren schon länger da. Die Einheimischen waren nicht begeistert von all den Fremden, die das Schwäbisch nicht verstanden und keine Ahnung hatten was Geselchtes und Gsälz war. Die meisten Schwaben mochten keine Flüchtlinge, gleich woher sie kamen. Alles ein Pack. Hungerleider. Und dieses Pack konnte nicht nur kein Schwäbisch, sondern war auch nicht katholisch. Protestanten, Alt-Lutheraner, . Und dann waren da noch die französischen Soldaten und ihre Familien.

Das erste Weihnachten am See, in der ausgebombten Stadt Friedrichshafen, fand in der Schiffswerft neben der Drachenstation statt. Hafenarbeiter und Matrosen hatten einen Tannenbaum geschlagen, Kerzen gegossen, Sterne waren gebastelt worden. Der Mann, dem die großen Kieshaufen gehörte, brachte eine Krippe und stellte sie unter den Baum. Die Kinder, die Blockflöten hatten, mussten Weihnachtslieder üben. Ein Matrose verkleidete sich als Nikolaus, einer als Knecht Ruprecht. Der Schnee lag hoch und es war sehr kalt. Die kleinen Bolleröfen knatterten laut. Auf jedem stand eine Blechkanne mit Tee, Kaffee und Wein. Als es dunkel wurde, kamen immer mehr Menschen in die Werft, auch die drei Männer, die neben der Drachenstation in einer Baracke lebten und immer noch ihre gestreiften Lagerjacken trugen. Ein aus Afrika heimgekehrter Missionspfarrer las die Weihnachtsgeschichte, sprach ein Gebet und einen Segen. Alle sangen, die Kinder piepsten auf ihren Flöten. Dann verteilten die Einheimischen an die Flüchtlinge Brezeln und wir Kinder bekamen alle ein Weckle und einen Schübling. Zum Schluss gab es noch Geschenke, alle hatten sich eine Kleinigkeit überlegt: Die drei Männer hatten Walnüsse gesammelt und aus Kastanien kleine Figuren gebastelt, die Matrosen aus der Schweiz einen Block Schokolade mitgebracht und in kleine Stücke geschnitten. Meine Mutter verschenkte zwei Spitzenuntersetzer, und ich hatte vier Kartoffeln von einem Lokomotivführer, der seinen Garten hinter der Drachenstation hatte, erbettelt und jede in Papier gewickelt. Dann tobten wir Kinder durch die Werft und die Erwachsenen tranken Glühwein oder Tee und Kaffee mit einem Schuss Rum und redeten. Woher sie kamen, wo sie Unterschlupf gefunden hatten, wie es weitergehen sollte. Nicht alle wollten am Schwäbischen Meer bleiben. Manche wollten in die Schweiz oder in eine andere Zone, in ein anderes Bundesland zu Verwandten.

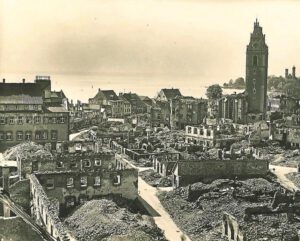

Friedrichshafen war eine sehr zerbombte Stadt. Die vier großen Rüstungsbetriebe Luftschiffbau Zeppelin, Maybach Motorenbau, die Zahnradfabrik und die Dornierwerke waren Ziel der Angriffe gewesen. Vierzehntausend ausländische Zwangsarbeiter und über tausend KZ-Häftlinge schufteten in diesen Werken. Bis April 1945 errichteten Häftlinge einen unterirdischen Stollen bei Überlingen, den Goldbacher Stollen, um die Rüstungsindustrie aus Friedrichshafen zu verlagern. Elf Luftangriffe gab es zwischen 1943 und Februar 1945. Nur der Mut des Bürgermeisters und vieler Einwohner verhinderte, dass die Stadt bis zum letzten Haus verteidigt wurde. Zum Kriegsende lebten nur noch siebendtausendsechshundertfünfzig Menschen in der Stadt. Bei Kriegsbeginn waren es über fünfundzwanzigtausend gewesen. Die drei Männer aus der Baracke neben der Drachenstation hatten als Häftlinge geschuftet, Ukrainer. Nach Hause wollten sie auf keinen Fall, nicht in die Hände der Russen fallen. Das hätte ihren Tod bedeutet.

Nicht ganz zerstört worden, war die wunderschöne Schlosskirche am anderen Ende der Uferpromenade. Ihre Zwiebeltürme waren immer in der Ferne zu sehen. Der Südturm war abgebrannt und der Dachstuhl schwer beschädigt. Mit Schweizer Hilfe wurde ein Notdach errichtet.

Die Schlosskirche war eine wunderschöne evangelische Barockkirche und so trafen sich am nächsten Weihnachten alle Geflüchteten dort wieder. Die Kinder mit ihren Flöten, ein kleiner Chor, der Pfarrer, die Fremden, denn die waren protestantisch, die Einheimischen katholisch. Von der Eriskirche in der Stadtmitte stand nur noch der Turm.

Als es am Heiligen Abend dunkel wurde, blieben die Katholiken in der Stadt, die Fremden bildeten zusammen mit den französischen Soldaten und ihren Familien einen Zug entlang der Uferpromenade. Immer weiter und vorbei an einem Hafen für Segelboote und noch weiter bis zur Schlossstraße. Entlang der Mauer, die die Kirche mit ihren vielen Eingängen umgab, zum Haupttor. Der Schnee lag hoch. Eisenbahner hatten Laternen mitgenommen und so war die Menschenkette am See von der Stadt aus zu sehen. Die Alpen, der Säntis, der See und davor der Lichterzug zur Schlosskirche. Wir Kinder rannten vom Schlosssteg zum Schlosshorn und weiter zu dem Pavillon Mon Plaisir und wieder zurück zu den Erwachsenen, die sich in der eiskalten Kirche um den Altar und den Tannenbaum und die Krippe drängten. Wir Kinder waren dick eingepackt und saßen unter dem Tannenbaum am Altar. Der Pfarrer erzählte den Fremden von der afrikanischen Fremde. Viel gesungen wurde in allen möglichen Sprachen. Die Weihnachtsbotschaft, die Flötentöne piepsten, der Segen und alle sangen inbrünstig Oh du Fröhliche. Dann durfte jedes Kind sich ein Päckchen unter dem Baum holen. Ein Apfel, eine Orange, ein Gebäckstück, ein bunter Schokoladenkringel. Alle umarmten einander, schüttelten Hände, wünschten sich Frohe Weihnachten, einige sprachen Polnisch, Lettisch, Tschechisch oder Russisch. Gott segne euch, sagte der Pfarrer noch und gab auch jedem die Hand.

Nein, zurückgeholt werden konnte die verlorene Heimat nicht, nicht die Wörter über das Elend, aber die Schlesier schenkten den Juden eine selbst gemachte Weißwurst. Eine baltische Familie musizierte. Wir lernten singen und neue Wörter. Die Franzosen verteilten warme Maronen und Marmelade. Der Pfarrer verschenkte Äpfel und Nüsse. Und es fanden sich immer mehr Worte. Gesten. Leben. Hilfe.

Dann wurden die Laternen wieder angezündet und der Zug wanderte an den zerbombten Ufermauern zurück in die Stadt. Ein paar Jahre lang fanden die Fremden an Heiligabend sich in diesem Gang zur Schlosskirche zusammen. Der Baum wurde prächtiger. Zu den Flöten kamen Geigen. Der Chor wurde größer und übte jeden Monat. Der Pfarrer wurde ordentlicher Gemeindepfarrer. Die Kirche wurde repariert und restauriert. Und die Flüchtlinge hatten sich auf verschiedene Weise in das Leben in eingefunden. Auch wir Kinder hatten uns zu neuen kleinen Rudeln sortiert.

Meine Mutter und ich wohnten inzwischen in der Eckenerstraße, neben dem Stellwerk und den Trajektgleisen. Auf dem See fuhren wieder Fähren in die Schweiz und Schiffe nach Lindau und Konstanz, Meersburg und Bregenz. Wir Kinder aus der Nachbarschaft tobten gemeinsam durch die Ruinen. Im Dezember 1953 lag der Schnee meterhoch. Niemand kam mit dem Schneeräumen hinterher. Die Berge wurden immer höher. Die wenigen Autos fuhren im Schritttempo. An Heiligabend fielen die Flocken immer dichter und schneller. Wir Kinder liefen durch die Stadt, immer weiter, bis zum Schlosssteg am Ende der langen Uferpromenade. Wir waren aufgeregt. Der Schnee, Weihnachten, vor dem Gang zur Kirche hatte Frau Beck ihren Kindern, Regina und Heinz, und mir Kakao und einen Wecken mit Wurst versprochen. Wir schrien und warfen mit Schneebällen, schmissen uns in einen Schneehaufen, gruben uns ein, jubelten: Die finden uns nie. Da saßen wir und waren glücklich, mit hochroten Köpfen, warm eingemummelt. Wir teilten einen Keks, den Regina vom Backblech ihrer Mutter gemopst hatte. Wir wurden stiller und müde, bald schauten nur noch unsere bunten Mützen aus dem Schneeberg. Die Dunkelheit ließ uns unsichtbar werden. Wir schliefen ein, wir waren verschwunden. Und die ganze Stadt suchte nach uns. Die Gottesdienste wurden verschoben. Polizisten, Feuerwehr und französische Soldaten suchten mit Laternen und langen Stöcken die Promenade und alle Straßen zur Promenade ab. Wäre nicht die Küsterin gewesen, die den Ofen in der Kirche heizte und durch den aufgeregten Pfarrer von der Suche erfuhr, die in immer größeren Kreisen zusammen mit ihrem Hund um die Schlosskirche nach uns suchte. Vom Badehaus, entlang der Wege bis zum Schlosshorn und Schlosssteg, dort stieß sie auf zwei französische Soldaten, die sich durch die riesigen Schneehaufen stocherten. Aber es war der Hund, der uns fand, bellte, kratzte, jaulte. Wir wurden halb erfroren wach. Die Soldaten zogen uns aus dem Schnee und trugen uns in die Kirche, dann liefen sie in die Stadt.

Wir saßen ins Decken gehüllt neben dem Ofen, tranken heißes Wasser, aßen Kekse und wussten nicht, wie uns geschah. Nach und nach kamen Menschen aus der Stadt zum Weihnachtsgottesdienst. Frau Beck setzte sich zu ihren Kindern und hielt sie fest in ihren Armen, obwohl Heinz schon zehn Jahre alt war. Für die Gemeinde waren wir das Weihnachtswunder. So laut und voller Freude wurde nie wieder O du Fröhliche gesungen.

All ich älter war, sang ich im Kirchenchor, saß gerne bei allen Gottesdiensten auf der Empore, aber unvergessen diese ersten Weihnachten am Bodensee, wenn wir zur Kirche liefen, sangen und die Erwachsenen miteinander redeten. Endlich gab es wieder Worte. Auch wenn die Sätze sich meist entlang der Fluchten und der verlorenen Heimat hangelten.

Wie schrieb Hilde Domin:

„Das eigene Wort,

wer holt es zurück,

das lebendige,

eben noch ungesprochene Wort?“

© Jay Monika Walther